Se il male fa parte del normale

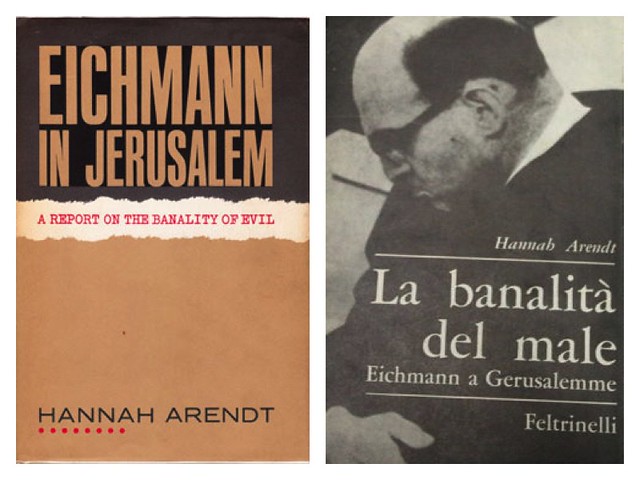

L’espressione “banalità del male” presente nel libro-reportage “Eichmann in Jerusalem” di Hannah Arendt sul processo intentato dal giovane Stato di Israele (siamo nel 1961) al criminale nazista Adolf Eichmann (il tenente colonnello responsabile della famigerata Sezione IVB4 Ufficio Affari Ebraici durante la Seconda Guerra Mondiale), ha avuto un tale successo da sostituire il titolo originale e diventare l’apposizione fissa per indicare ogni particolare evento di cronaca nera sùbito seguìto dalla particolare situazione mentale di chi quella cronaca la segue e la pensa, e constata che gli atti più orrendi possono essere compiuti dalle persone (apparentemente?) più normali.

L’espressione “banalità del male” presente nel libro-reportage “Eichmann in Jerusalem” di Hannah Arendt sul processo intentato dal giovane Stato di Israele (siamo nel 1961) al criminale nazista Adolf Eichmann (il tenente colonnello responsabile della famigerata Sezione IVB4 Ufficio Affari Ebraici durante la Seconda Guerra Mondiale), ha avuto un tale successo da sostituire il titolo originale e diventare l’apposizione fissa per indicare ogni particolare evento di cronaca nera sùbito seguìto dalla particolare situazione mentale di chi quella cronaca la segue e la pensa, e constata che gli atti più orrendi possono essere compiuti dalle persone (apparentemente?) più normali.

Una situazione spiazzante, che mette in crisi le nostre sia pur generiche convinzioni cresciute e legate a una cultura mainstream, figlia, per rendere l’idea e per individuare un termine emblematico che valga per una categoria ricchissima e predominante, di riduzioni televisive Anni ’60, di romanzi d’Appendice dell’ ‘800 o di film e cartoons in cui i cattivi erano riconoscibili all’istante.

O magari anche prima di vedere la prima immagine o di leggere la prima riga se, per esempio, si trattava di una vicenda di cowboys e di “indiani”.

Semmai, se c’era una cosa che non si riusciva a capire, era come il protagonista, sempre buono e senza macchia, non fosse anche così intelligente da accorgersi di quelle stilettate che ogni sguardo del perfido e infingardo antagonista camuffato da amico, gli indirizzava e di quali conseguenze nefaste avrebbero comportato.

Insomma: personaggi stereotipati e massiccio ricorso a spiegazioni lombrosiane per l’eziologia dei comportamenti.

Ebbene, l’uomo che forse più di tutti ha cominciato a mettere in crisi un siffatto e, in quanto prevedibile, tutto sommato tranquillizzante modello, ha un nome: Adolf.

Se ci si fermasse al nome sarebbe facile sentirsi dire che non è una novità di come Hitler sia uno dei primi figuri che si presenta alla mente nel momento in cui si parla di aberrazioni criminali e si cerca una prova della presenza del demoniaco nell’umano.

Ma non è di lui che si parla, perché Hitler lo si può far rientrare senza troppa fatica nella categoria dei malvagi riconoscibili e circoscrivibili in un’area altra rispetto quella dell’uomo comune.

Si parla di uno che, proprio per essere tanto simile all’uomo comune, tra gli uomini comuni è riuscito a confondersi per 15 anni, prima che il Mossad, sguinzagliati i suoi uomini per i quattro angoli del globo, riuscisse a raggiungerlo, a mettergli (letteralmente, visto che si trattò di un rapimento) le mani addosso, e a portarlo dall’Argentina in Israele in modo rocambolesco sotto mentite spoglie, per poi pubblicamente processarlo.

Adolf, appunto. Ma Adolf Eichmann.

Un personaggio dunque cruciale proprio per le implicazioni di percezione sociale, psicologica, morale che suscita.

Un individuo che nessuno ha mai pensato di classificare come pazzo o come invasato, risolvendo così, con il semplice ricorso alla follia, il tremendo, insondabile problema del male.

Con Hitler molti lo hanno fatto, e facendolo hanno potuto salvare l’idea che l’uomo comune, in quanto comune, partecipe più o meno attivo della comunità al pari degli altri che infatti da lui non si distinguono, fa cose ordinarie, vive giornate ordinarie e ha pensieri ordinari.

Fuori dal comune c’erano appunto i pazzi, riconoscibili e confinabili.

Per Eichmann non è così. Egli pare essere il tipico uomo comune. Per i vicini di casa di via Garibaldi nel sobborgo di Bancalari, nella sua veste di operaio della Mercedes Benz di Buenos Aires e persino nella foto che lo ritrae mentre passeggia in pantofole durante l’ora d’aria nel cortile della prigione di Ramla nella quale nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 1962, riconosciuto colpevole, sarà impiccato.

Già 15 anni prima nel Processo di Norimberga ci si era trovati di fronte a qualcosa di simile, a parecchi personaggi cioè che contraddicevano l’idea per cui le loro azioni improntate alla violenza, al sopruso, al più totale disprezzo dell’altro, avrebbero potuto essere attuate solo da soggetti che la coerenza avrebbe richiesto si dimostrassero sadici.

Già con loro si cominciò a vedere che non era così; o se era così, che così non appariva nel quotidiano.

Ma non nella misura e con l’evidenza rese da Eichmann.

Il responsabile della logistica della deportazione sui carri bestiame, della consegna dei prigionieri agli ufficiali medici per la selezione affinché giudicassero se dovevano essere sottoposti agli esperimenti di Mengele, se dovevano lavorare o se, troppo debilitati, dovevano essere destinati ai forni, adulti bambini o vecchi che fossero, ha il “merito” di mettere in crisi una comoda narrazione per la quale il malvagio è riconoscibile.

Da Eichmann in poi, la convinzione della riconoscibilità intuitiva o scientifica del criminale si è sfaldata, ed esige o di dissolversi definitivamente, o di essere ricostruita in tutt’altri termini.

La qual cosa si presenta come estremamente difficile, considerato che in una tale ricostruzione spesso non si deve tener conto del fattore rappresentato dall’odio che egli avrebbe covato, perché non sufficiente a risolvere, chiarire e soprattutto ad essere determinante.

D’altra parte anche il refrain dell’aver ubbidito agli ordini non spiega.

Sebbene l’obbedienza ai superiori offra lo scudo di un’etica formalistica difficile da smantellare anche ai giorni nostri (come si evince dal fatto che se il muro di separazione tra universo militare e civile fosse davvero stato abbattuto, il valore del soldato e quello del cittadino non sarebbero riconosciuti con medaglie diverse a fronte di uno stesso coraggio, rispettivamente al valor militare e civile), pur accettando un tale formalismo come in alcuni casi proceduralmente inevitabile, la questione non fa venir meno la necessità di giustificazione e, più, di giustizia. Semplicemente la sposta.

E infatti la questione resta, e si presenta non più come domanda sul perché si è ubbidito agli ordini, ma sul perché lo si è fatto con tanta solerzia ed entusiasmo e, nel caso esemplare e purtroppo antonomastico del tenente colonnello Adolf Eichmann, mettendoci del proprio.

E allora “la banalità del male”, concetto che ha avuto il merito di riproporre in grigio la precedente idea nera di “mostro”, nonché di farne originale e stimolante locuzione atta a provocare la discussione su una problematica nodale nella storia sociale e morale del ‘900, è il caso di dire che mostra più di qualche crepa.

Tanto per cominciare perché basta dare una scorsa ai verbali del processo per accorgersi che il linguaggio e i ragionamenti usati dall’ imputato non sono quelli di un passacarte, ma quelli, astuti, di uno che nelle risposte al Pubblico Ministero cerca di farsi ritenere un passacarte, un esecutore pedissequo di ordini.

Ciò non implica tout court una cancellazione della tesi arendtiana (che in buona parte pare subire l’influenza dello studio riservato durante tutta la sua vita agli scritti di Agostino d’Ippona, sostenitore dell’idea secondo cui il male non sarebbe altro che una carenza di bene), ma l’esigenza che venga attentamente ricalibrata

– O sottoponendola al confronto con l’ipotesi secondo la quale il male ritorni ad essere considerato ontologicamente definibile il frutto consapevole e colpevole di una scelta, quando e proprio perché non deriva solo dall’odio provocato da qualcosa o dall’avidità del tornaconto politico, sentimentale, economico, sociale etc., ma perché elargizione gratificante e gratuita per chi lo compie.

– Oppure sottoponendola al confronto con l’altra ipotesi, simile ma non identica, di intendere il male, quello perlomeno di cui qui si è trattato, come mancanza assoluta di empatia. Poca cosa? Se la si intende nel senso di uno scollegarsi dagli altri per non fare la fatica di tenerne conto, affinché non rappresentino un inciampo o un rallentamento sulla strada che si sta percorrendo o si vuole percorrere, cosalizzandoli alla stregua di una pietra sul proprio cammino da spostare con un calcio, tutt’altro. Soprattutto se dopo ci si complimenta con se stessi per esserci riusciti.

Che è il caso che parrebbe attagliarsi meglio ad Eichmann.

Come si può vedere gli interrogativi che di per sé il caso-Eichmann innesca sono numerosi e di varia natura: biografici, psicologici, filosofici, morali, giuridici, religiosi, politici, pedagogici…

Beninteso, essi con la vicenda di Eichmann hanno avuto modo di imporsi maggiormente, ma sorgerebbero anche focalizzando il discorso su altri mostri della porta accanto, temporalmente a lui precedenti o successivi.

E tanto successivi da giungere fino ai giorni nostri; al nostro giornale quotidiano del mattino, al nostro telegiornale della sera.

E dunque siamo tutti interpellati, direttamente e individualmente.