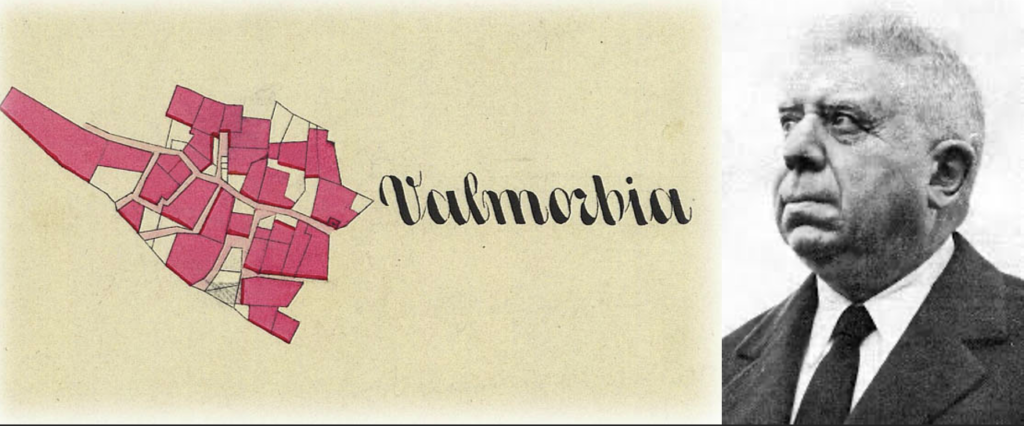

Alcune note su “Valmorbia” di Eugenio Montale

Valmorbia, discorrevano il tuo fondo

fioriti nuvoli di piante agli àsoli.

Nasceva in noi, volti dal cieco caso,

oblio del mondo.

Tacevano gli spari, nel grembo solitario

non dava suono che il Leno roco.

Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco

lacrimava nell’aria.

Le notti chiare erano tutte un’alba

e portavano volpi alla mia grotta.

Valmorbia, un nome – e ora nella scialba

memoria, terra dove non annotta.

Composta nel ’24, cioè 6 anni dall’episodio oggetto del ricordo che costituisce la lirica, è poesia di guerra solo per due parole: spari e razzo. Basta.Il luogo è la Valmorbia, piccola frazione e valletta della più estesa Vallarsa, la quale ultima, nomen omen, sembra tagliata su misura per rappresentare in ambiente montano l’arsura che circola abbondante nel tipico ambiente marino degli “Ossi”, quasi che il poeta volesse giustificare l’ unica eccezione presente nella sua prima raccolta, attenuando lo stacco geografico di portarci lontano dall’estremo levante ligure.

E infatti controllando l’etimo della toponomastica (la quale, come tale, è sempre testimonianza di qualcosa che è o che è stato importante per un determinato territorio), si deve constatare un titolo decisamente congruo.

Lì, Italiani e Austriaci si sono affrontati.

Al fondo della valle il torrente Leno.

Montale si era arruolato volontario e, accolta la sua richiesta di essere mandato al fronte, si ritrova non ancora ventenne proprio a Valmorbia.

Una certa lontananza nel tempo o, ancor più, una sorta di rimozione della Grande Guerra, per cui ebbe a dire:”Non ho memoria di quella guerra. Ritengo che sia stato un errore l’intervento. Quanto ai miei ricordi si confondono”, sono dati essenziali da tenere presenti.

E’ comunque meglio rimarcare sia che si sta parlando del conflitto ’15-’18 (perché per la Seconda Guerra Mondiale il discorso cambia); sia che questo atteggiamento si incastra con “l’oblio del mondo”, propiziato dalla consapevolezza sempre più profonda di essere, lui e i commilitoni, “(tra)volti dal cieco caso”: quando non c’è una logica, una giustificazione delle cose, ma si succedono aleatoriamente, anche il ricordo non riesce a seguire una traccia di senso, e viene meno. Tornano alla mente i versi del V° canto dell’Inferno:

“Io venni in loco d’ogne luce muto,

che mugghia come fa mar per tempesta,

se da contrari venti è combattuto.

La bufera infernal, che mai non resta,

mena li spirti con la sua rapina;

voltando e percotendo li molesta”.

Fatto sta che, appunto, i suoi ricordi sono nebulosi e che se ci parla di guerra, negli “Ossi” lo fa soltanto una volta e in modo molto laterale; differente, per esempio, da quello diretto e immediato dell’Ungaretti di “Porto sepolto” il quale si premura perfino di datare le liriche rendendole una breve pagina di diario in versi.

PUBBLICITA’

In “Valmorbia” Montale cerca di trasmettere le sensazioni che egli ha provato in quel contesto. E sono sensazioni accettate benevolmente, tanto da essere ricordate e ritenute le sole degne di essere tradotte in poesia.

Ecco, l’ impressione è che questa poesia scritta da un soldato che ha voluto combattere per il Regio Esercito, scevra assolutamente da eroismo o da tragedia, connotata da un persino aristocratico avvio di idillio classicheggiante posto in incipit (“Valmorbia, discorrevano il tuo fondo / fioriti nuvoli di piante agli àsoli”), da apparire quasi noncuranza colpevole e cinica verso il fango e il sangue della trincea, sia stata concepita così perché non c’era bisogno di un’ulteriore tempesta.

Non serve che la notte faccia da metafora alla guerra. Anzi: la guerra è così nera che la notte, e questo ci pare il cuore della lirica, al confronto è un momento di pace.

Non è insomma un atteggiamento snob, di raffinatezza dannunziana.

Dopo averli analizzati accuratamente, i primi due versi della lirica (in special modo il secondo) risulteranno invece un’imprescindibile chiave di volta.

“Valmorbia”, oltre ad assumere particolare importanza per la naturale enfasi che le attribuisce l’essere la prima parola del componimento e quindi destinata a fungere, altrettanto naturalmente, da titolo in una poesia senza titolo, ricompare nell’ultima strofa, e di nuovo messa in risalto dallo stagliarsi sola, autonoma, per lo stacco prodotto dalla virgola che in entrambe le evenienze la segue. Poiché dopo di essa, rispettivamente fino a tutto il secondo e fino a tutto l’ultimo verso, si ha una descrizione di cosa sia e di cosa rappresenti per il poeta la Valmorbia e addirittura il nome che la evoca, la virgola si avvicina molto alla funzione dei due punti, cioè a quella di riservare un ritaglio dedicato.

Ma l’imprescindibilità dei primi due versi è il risultato anche di altro:

– Gli ictus in quarta e in decima di “fio-ri-ti-nù-vo-li-di-pian-tea-glià-so-li”, sono così marcati che si intestano l’impronta ritmica più forte di tutto il componimento.

– I “fioriti nuvoli” instillano un’idea di morbidezza che è completata e accreditata dal nome della valle (da Valmorbia a Valmorbida c’è solo una lettera di scarto), la quale però è contrastata dal suggerimento di opposto tenore dato da “morbia” che richiama il termine “morbo”.

In definitiva l’intuizione del poeta è in questo caso riuscita a invenire un termine, ora capiamo perché così evidenziato, il quale ci dice del male (morbo) della guerra che convive con l’armonia di una notte di pace, relativi a uno stesso luogo e a una stessa persona.

– La convergenza verso la parola “àsoli” viene dimostrata

a) sia da un rilievo di carattere formale (per cui è impiegato un termine sdrucciolo che, pur solo, riesce a creare le condizioni per mantenere l’endecasillabo, per produrre una rima ipermetra (àsoli con caso tra secondo e terzo verso), per provocare due allitterazioni, (àsoli con solitario e nuvoli con àsoli);

b) sia da un rilievo di carattere contenutistico (per cui “piante agli àsoli” richiama le piante dei girasoli, che oltre non essere piante qualsiasi per Montale, hanno, queste come quelle, un valore di mitigazione del male, esistenziale o storico che sia).

Inoltre mostriamo (ma senza commentarle per non addentrarci in un discorso troppo tecnicistico) per esempio nel quarto verso (“Tacevano gli spari, nel grembo solitario”), nell’ottavo (“lacrimava nell’aria”), e poi tra quarto e ottavo, come parecchie sarebbero ancora le cose degne di rilievo da dire su questa breve lirica. Ciò con lo scopo di mettere sull’avviso.

Resta, tuttavia, che i tecnicismi e la metrica, così formali e calcolati e freddi (in realtà per i poeti, istintivi), servono, ed è un paradosso, a far raggiungere il massimo di profondità ed emozionalità al messaggio.

Montale questa volta non usa il “tu”, ma la chiama per nome, confidenzialmente:”Valmorbia”.

E le ricorda ciò che gli ricorda: l’andirivieni di fiori o pollini nel fondo a causa di buffi di vento dolcemente contrastanti e imprevedibili, àsoli appunto, dove discorrere è usato proprio in questa accezione di alternarsi nel dire e nell’ascoltare, nella prosopopea dialogata dei refoli.

Non è vero contrasto, infatti. E’ quasi un parlottare sulle note del Leno di nuvole di essenze, di odori d’erbe, detriti di petali così minuscoli da staccarsi invisibili e diventare parte di una nube immateriale.

In una simile situazione, ecco il piccolo miracolo di sentir nascere, “(tra)volti dal cieco caso”, l’oblio del mondo, ovvero di tutto quanto non sta in quel luogo e in quel momento.

Montale non descrive la guerra: descrive la magìa di quel poco di pace che la guerra concede (“tacevano gli spari”).

I soldati sono a mezzacosta, non nel fondo, dove la valle è così stretta che costringe il Leno ad essere roco.

Nascosti tra gli alberi e le rocce, controllano il silenzio notturno dalla costa dirimpetto. Ma giù, dove scorre il fiume, col suo suono (e col suo stesso nome, il caso vuole) il Leno sembra lenire le angosce e la solitudine.

Anche il razzo bengala non ha nulla di marziale. E’ pirotecnico. Più fuoco d’artificio che d’artificiere.

Esso, come un fiore (“sbocciava su lo stelo”) indifferentemente da chi l’abbia lanciato, pare conformarsi all’atmosfera e, parte in causa suo malgrado, sconsolato (“fioco / lacrimava nell’aria”) guarda dall’alto la miseria umana che ricomincerà dopo la notte. E questa volta è un’eco lontana di Pascoli:

“[…], io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla”.

Chiare per la luna, le notti parevano ritrarsi e lasciare spazio ad albe precocissime e invadenti, in cui volpi accadeva che esplorassero, forse alla ricerca di una preda o di una tana, o forse incuriosite dalla scia dell’inconsueto odore che promana dal corpo umano, fino all’imbocco della grotta dove sentinella stava il poeta-soldato, certo grato di quelle visite se poi gli restano un ricordo vivo tra i tanti sbiaditi.

E Montale in un’intervista cinquant’anni dopo lo testimonia:

“per me i ricordi più indimenticabili sono quelli di certe notti, nella buona stagione, che passavo sdraiato sull’ingresso della mia grotta. Con la luna sembrava che la valle salpasse[…]. Udivo un trapestio insolito, un odore acre mi pizzicava il naso: erano delle volpi venute a farci visita; così, senza accorgercene, si arrivava all’alba”.

Anzitutto un meritatissimo grazie al prof. Fulvio Balduino per questa nuova analisi-commento di un testo montaliano tutt’altro che facile, anzi, a tratti persino ermetico. A una prima lettura si è catturati dalla dolce melodia dei dieci endecasillabi e dei due senari posti a conclusione delle prime due strofe. Dolcezza melodica tanto più stridente (mi si passi l’ossimoro) in quanto composta – uso il termino proprio in senso musicale – in un contesto di guerra, in cui, per citare un altro poeta del primo Novecento contemporaneo a Montale: “Si sta / come d’autunno / sugli alberi / le foglie” . Ma, come giustamente osserva Baldoino: “…L’impressione è che questa poesia scritta da un soldato che ha voluto combattere per il Regio Esercito, scevra assolutamente da eroismo e da tragedia, connotata da un persino aristocratico avvio di idillio classicheggiante…sia stata concepita così perché non c’era bisogno di un’ulteriore tempesta”. E difatti la guerra sarebbe qui del tutto assente se non fosse l’accenno agli “spari” che “Tacevano” e a “un razzo” che “Sbocciava su lo stelo”; Ecco dunque giustificata la leggerezza di versi come “fioriti nuvoli di piante agli àsoli”. o “non dava suono che il Leno roco” o “Le notti chiare erano tutte un’alba”. Naturalmente i prof. Baldoino non manca di rilevare gli aspetti formali, ritmici, fonetici e fonosimbolici (come le risonanze evocate dal nome che dà il titolo a questo “osso” anomalo (dal punto di vista geografico non certo stilistico) o a quelle evocate dal nome del fiume Leno) . Per contestualizzare, poi, questo “idillio” (il termine leopardiano è pertinente, si pensi soltanto all’idillio “intitolato “Alla luna” composto dal Poeta ventunenne) sotto l’aspetto storico-autobiografico, Baldoino cita una parte dell’intervista rilasciata a Mamlio Cancogni cinquant’anni più tardi: Mi permetto di aggiungere la parte finale dell’intervista, per aiutarci a mettere a fuoco quel contesto di guerra: “Fui uno dei primi a entrare, subito dopo gli Arditi. Non credo di aver mai visto un caos come quello. Porte sfondate, mucchi di spazzatura dappertutto, bombe che scoppiavano, incendi e, ora qua ora là, i colpi dei cecchini che gli austrici avevano lasciato indietro per ostacolare l’avanzata…Andammo avanti sulla strada di Trento. In un pese, non saprei più dirne il nome, assistetti alla fucilazione di un nostro soldato, colpevole di saccheggio, credo che avesse rubato un orologio. Alla scarica vidi chiaramente una cosa bianca che saltava in aria, il cervello, mentre il corpo si afflosciava giù. No, non mi fece un grande effetto. Ma che cosa poteva fare effetto in tali circostanze? Era come un sogno, un grande sogno in cui tutto poteva accadere. Io avanzavo come un sonnambulo. Subito dopo ci dissero che avevamo vinto la guerra”. Ecco spiegato, cinquant’anni dopo, ii significati profondo dei versi: “Nasceva in noi, volti dal cieco caso, / oblio del mondo”. Ecco perché devo ringraziare il prof. Fulvio Baldoino: senza la sua analisi stilistica del testo di Valmorbia, non avrei scoperto questa importante testimonianza , quasi una confessione, di quanto fragile sia l’umanità, anche quella di un grande poeta, in circostanze estreme come quelle che accadono in guerra. Oggi come allora.

In effetti anch’io sono stato tentato di inserire la seconda parte dell’intervista rilasciata da Montale a Manlio Cancogni, ma ho rinunciato perché mi sembrava di appesantire in senso troppo cronachistico il commento. Ci hai pensato tu con questa sorta di “Nota Bene” che, in quanto tale, senza entrare direttamente nel corpo del testo, lo completa e chiarisce opportunamente, tanto che mi viene da considerarlo parte integrante del mio articolo. Insomma, senza preventivamente accordarci, lo abbiamo scritto un po’ insieme.

Lo immaginavo. Mi fa piacere che, come tu stesso scrivi, che il mio commento sia come una continuazione del tuo. Questo significa che ho ben comprso il tuo pensiero su questo non facile “osso”.

…un osso duro…!

Che infatti ha resistito nel tempo e nelle intemperie!

Valmorbia, passo di lì, ogni tanto. La pace è giù in fondo, sul greto del Leno, dove l’ambiente è fresco e verdeggiante. E l’aria profuma di cronotopo. Ma non appena sali, ecco che ricominciano gli spari.

Non ho mai compreso, lo confesso, questo testo del giovane Montale. Troppo ermetico, per me, o troppo poco.

Grazie prof. Baldoino!

Diego Tomasi