Qualcosa sulla quindicesima Operetta: “Detti memorabili di Filippo Ottonieri”

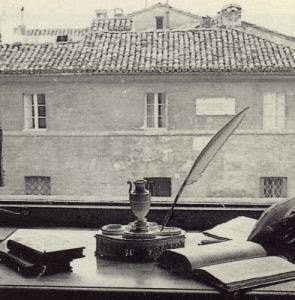

Studio di Leopardi

Che cosa abbia spinto Leopardi a scrivere un’ Operetta costituita da una serie di aforismi, legati in un racconto da una voce narrante fuori campo, con certezza non sappiamo.

Presumibilmente voleva rimarcare come tutto sia evanescente, labile e destinato ad essere dimenticato. Anche tutto ciò, come le 14 Operette precedenti, che si danno da fare per dimostrare che tutto è… evanescente, labile e destinato ad essere dimenticato.

E’ chiaro che in questa luce il “memorabili” del titolo “Detti memorabili di Filippo Ottonieri”, va a costituire un’antifrasi.

D’altra parte informarci che tale alias sia nato a Nubiana nella provincia di Valdivento ci associa con le nubi all’idea di inconsistenza, e col vento all’idea di precarietà.

Data la specificità del genere letterario dell’aforisma, non si può procedere ad un riassunto come, in parte, si è proceduto per le altre Operette.

Semmai discutere su un aforisma richiede l’operazione contraria di spiegare un foglio accartocciato, mostrando quello che il pugno dell’autore ha compresso o ha deciso di lasciare incompiuto per stimolare il lettore a compierlo, in combutta, magari, con chi si sforzasse di fare da interprete in qualche misura autorizzato da una certa frequentazione con essi.

Poiché qui si possono contare molti aforismi ( lo si dice con un aggettivo indefinito perché diversi di loro si fondono e non sarebbe possibile darne il numero esatto ), se ne considereranno solo alcuni, senza individuarli campioni in una immaginaria graduatoria di valore, ma sufficienti a dare un’idea dell’afflato e del tono dei sette capitoletti di mediamente tre, quattro pagine, da cui è composta l’Operetta, i quali la scandiscono più per dare una breve pausa mentale al lettore, che per marcare una effettiva differenziazione dell’argomento.

Leopardi, che dà l’impressione di preferire essere inteso come voce narrante impersonale, sta parlando per bocca dell’Ottonieri della figura di Socrate, e di lui dice che

si pose per ozio a ragionare sottilmente delle azioni, dei costumi e delle qualità de’ suoi cittadini: nel che gli venne usata una certa ironia; come naturalmente doveva accadere a chi si trovava impedito di aver parte, per dir così, nella vita.

Su ciò vi è da chiarire come le parole “gli venne usata” possono trarre in inganno: non indicano che l’ironia gli derivò da qualcuno o da qualcosa di esterno, ma che gli andò vieppiù crescendo dentro e che rimase un suo modo consolidato di ragionare, o, se si preferisce, che gli divenne usuale.

E allora dobbiamo chiederci perché questo accadde.

Secondo il narratore, perché viveva una sorta di esclusione dalla vita.

In una polis indaffarata come Atene, chi altri più di lui, dove un ingegno eccelso conviveva con la sobrietà della persona e con un aspetto esteriore dai tratti quasi caricaturali, poteva essere indotto, prendendo coscienza della propria diversità fisica e intellettuale, a liberarsi da ogni difesa personale per guardarsi come in uno specchio e guidare il prossimo a fare altrettanto?

Intelligenza ed esclusione ( quest’ultima probabilmente non così marcata come l’Ottonieri pensava ) portano spesso all’ironia, che è insieme scudo per difendersi e lasciapassare per denunciare come ognuno si pensa senza mai essere uscito da sé a guardarsi, come indossa un abito che crede di natura essere il suo.

E dunque qual è il grande merito che viene attribuito a Socrate al di là del suo straordinario contributo alla storia del pensiero?

E’ un merito che l’Ottonieri porta anche a stimolo ed esempio: non essersi rincantucciato a trovar pecche e peccati col suo sguardo smagato, sincero ma anche improntato ad aristocratico distacco, ma essere andato tra la gente, e specialmente tra i giovani, per dire che l’ironia era anzi il mezzo per farsi più umili, e farsi più umili era il mezzo per capire da parte di ognuno che sapere è sapere di non sapere.

– Dimandato a che nascano gli uomini, rispose per ischerzo: a conoscere quanto sia più spediente il non esser nato.

Questa volta non è l’Ottonieri a parlare di qualcun altro, ma direttamente la voce narrante che parla dell’Ottonieri, riferendo quanto sopra, ovvero della domanda che gli fu posta e della risposta che egli diede e la cui modalità, rappresentata da quel “rispose per ischerzo”, è interessante comprendere più di quanto lo è il contenuto che segue, già di per sé chiarissimo.

Infatti che significa “per ischerzo”?

Due cose: o che egli sta mettendo in atto una sorta di motteggio per abbassare il dialogo su un piano di divertimento colloquiale, o che è per lo scherzo ( o scherno, o trappola, o inganno… ) di qualcun altro se l’uomo nasce per pentirsene. Più esplicitamente, uno scherzo di Natura.

Detta diversamente: che è per scherzo, e quindi a causa della scelta creativa e metacomunicativa del soggetto interpellato, oppure che è conseguenza di uno scherzo indipendente dal medesimo.

Interpretarla nel primo modo è più immediato, tanto che neanche appare come un’interpretazione ma come una ovvia acquisizione di lettura; interpretarla nel secondo lo è meno, ma è anche maggiormente in linea con il pensiero di Leopardi.

Oltretutto regge perché il segno di interpunzione “:” se ha la funzione grammaticale di dare conferma di quanto precede con il ribadirlo ( nello specifico mostrare che si tratta di uno scherzo ), ha nondimeno la funzione grammaticale di spiegarlo ( nello specifico dimostrare di che scherzo si tratta ).

Nel primo caso i due punti sarebbero un avviso al lettore su come deve “prendere” la frase che segue, cioè appunto come uno scherzo; nel secondo lo avviserebbero che la spiegazione che gli esseri umani nascano ma sarebbe meglio non nascessero non è affatto uno scherzo, ma è frutto ( amaro ) di uno scherzo.

– [ Il giubilo e il dolore ] riempiono parimente l’uomo del pensiero di se medesimo in guisa, che non lasciano luogo a quelli delle cose altrui. Come nel dolore il nostro male, così nella grande allegrezza il bene, tengono intenti e occupati gli animi, e inetti alla cura dei bisogni e desideri d’altri.

Si può sperare più fondatamente nell’aiuto di chi sta soffrendo e per similarità dal suo dolore riesce a meglio capire il nostro, o di chi sta gioendo e non riuscendo a contenere il suo sentimento lo vuole espandere agli altri perché nella felicità condividere è moltiplicare?

E’ una domanda che Filippo Ottonieri non si pone. Per lui è assodato come lo stadio d’umore in cui l’uomo è maggiormente propenso alla disponibilità è quello intermedio in cui la sofferenza individuale non è così grande da occupare tutta la mente senza darle tregua, lasciando libero qualche spazio per considerare e magari capire i gravi casi del prossimo; e in cui neanche la gioia è così invadente da infilarsi in tutti gli interstizi dell’anima bloccandola beata in un momento magico che non si muove, neppure a pietà ( tantomeno a pietà ), perché la perfezione è immobilità. Muoversi a pietà, a compassione o anche solo a comprensione potrà essere giusto, buono, santo, nobile e persino bello. Ma non conveniente: incrina la superficie di un oggetto liscio e tondo.

Tutte le qualità che esprime, non per essere qualità garantiscono come in una bara di mantenere intatta la felicità. Anzi, se la gioia è completa, garantiscono il contrario, facendone scadere l’intensità in contrappeso all’aumentare del merito di colui che, avendola, s’è crucciato un poco della croce dell’amico, e un poco vi si è piegato sotto.

-Ciascuna generazione crede dall’una parte, che i passati fossero migliori dei presenti; dall’altra parte, che i popoli migliorino allontanandosi dal loro primo stato ogni giorno più; verso il quale se eglino retrocedessero, che allora senza dubbio alcuno peggiorerebbero.

La frase per chi non è almeno in discreta confidenza con la prosa di Leopardi, può presentare forse qualche difficoltà, sicché per scrupolo è opportuno “tradurla” in termini e modi più fruibili, con i quali grossomodo essa reciterebbe così:

“Ogni generazione da una parte crede che chi la ha preceduta sia stata migliore, dall’altra che i popoli di continuo migliorino rispetto alla loro condizione iniziale, sicché se a questa provassero a ritornare, senz’altro peggiorerebbero la loro vita”.

E’ la contraddizione dell’uomo del presente, che in quanto tale è giovane quale ultimo prodotto evolutivo ( nonostante possa essere vecchio come età anagrafica ), ma vecchio per la filogenesi; anzi, il più vecchio da Adamo ( o dal pitecantropo ) in qua.

Essa si palesa nel momento in cui si sostiene che i contemporanei non sarebbero all’altezza degli antichi, e tuttavia a forza di contemporanei non all’altezza degli antichi, nel susseguirsi delle varie epoche della storia, si giunge ad una società che ha sopravanzato gli antichi.

E’ un paradosso che parrebbe facile sciogliere rilevando che si tende a giudicare il grado di progresso sempre in termini di progresso tecnico-scientifico, e non se ne estende l’idea a quello giuridico, culturale, morale, igienico-sanitario, politico, intellettuale, sociale, psicologico.

Ma non è invece così pacifico, perché tutti i rispettivi tipi di progresso hanno tempi non lineari né sincroni tra loro e con avanzamenti e arretramenti mai definitivi, e soprattutto bisognerebbe prima intendere cosa significa progredire, perché forse è proprio questo il punto in cui ci si perde ( o, se si preferisce, ci si ritrova ancora imbrigliati nel paradosso ).

Nella parte conclusiva della frase citata, si dice che se i popoli tornassero ( negli usi, nelle credenze, negli atteggiamenti, nell’organizzazione sociale etc. ) al tempo della loro origine, “allora senza dubbio alcuno peggiorerebbero”.

Dell’ atteggiamento disincantato di Leopardi verso il passato che egli sa falsato dalla nostalgia per un eden creduto ma irreale, scevro dai mali ed innocente, si sapeva. Del suo scettico atteggiamento verso il presente e degli strali che dallo “Zibaldone” lanciava al suo secolo frutto di una speranza illusoria, si sapeva altrettanto.

E allora una cosa almeno risulta chiara senza dubbio alcuno: che “senza dubbio alcuno peggiorerebbero” non sono parole sue ma del coro che si alza da chi appartiene a ogni presente generazione di ogni tempo, presente e passato.

Perché lui, Leopardi, semmai, a riguardo dei popoli che migliorerebbero o peggiorerebbero tornando sui propri passi, ha tutti i dubbi di questo mondo.