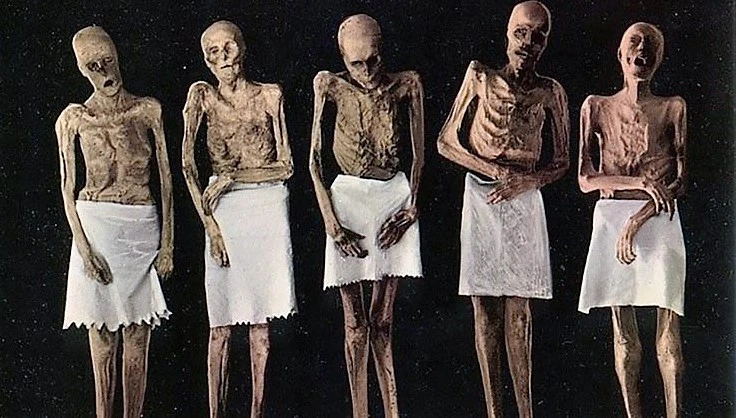

Qualcosa sulla quattordicesima Operetta: “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”

Coro di morti nello studio di Federico Ruisch

Sola nel mondo eterna, a cui si volve

Ogni creata cosa,

In te, morte, si posa

Nostra ignuda natura;

Lieta no, ma sicura

Dall’antico dolor. Profonda notte

Nella confusa mente

Il pensier grave oscura,

Alla speme, al desio, l’arido spirto

Lena mancar si sente:

Così d’affanno e di temenza è sciolto,

E l’età vote e lente

Senza tedio consuma.

Vivemmo: e qual di paurosa larva,

E di sudato sogno,

A lattante fanciullo erra nell’alma

Confusa ricordanza:

Tal memoria n’avanza

Del viver nostro: ma da tema è lunge

Il rimembrar. Che fummo?

Che fu quel punto acerbo

Che di vita ebbe nome?

Cosa arcana e stupenda

Oggi è la vita al pensier nostro, e tale

Qual de’ vivi al pensiero

L’ignota morte appar. Come da morte

Vivendo rifuggia, così rifugge

Dalla fiamma vitale

Nostra ignuda natura;

Lieta no ma sicura,

Però ch’esser beato<

Nega ai mortali e nega a’ morti il fato.

Il Dialogo è reso molto particolare dall’avere in premessa questi versi, gli unici scritti da Leopardi negli anni di altrimenti totale silenzio poetico.

Sono di tono decisamente diverso da quello del dialogo che segue, improntato all’umorismo ( per quanto nero ) e all’ironia, com’è giusto dato il dichiarato intento delle Operette.

Poiché si tratta di una poesia, è stata trascritta solo per dar conto dello scopo di mettere in moto l’Operetta, non perché se ne voglia trattare; cosa che richiederebbe un discorso lungo e articolato e, in definitiva, fuori luogo.

Ci basti il fuori luogo dei morti che vivono e cantano nello studio del famoso ( ai tempi ) scienziato olandese Federico Ruisch, il quale con una miscela di cui non volle mai rivelare componenti e dosi ( e che portò, tanto per acclimatarci all’argomento entrante, con sé nella tomba ), riuscì a mantenere integri più a lungo i cadaveri con risultati tali da attirare l’interesse persino di Pietro il Grande, il quale se li volle comprare e portare in un suo museo di Russia.

Sono morti, come fra poco si vedrà, che si rianimano per un quarto d’ora durante il quale hanno facoltà di parola; ma solo se qualcuno li interroga, e non tra loro.

Dopodiché devono rimorire fino a che non si ripeterà il fenomeno straordinario che ha permesso loro di rivivere, ovvero il compiersi dell’anno grande e matematico in cui tutti i pianeti si ritroveranno nella stessa posizione uno rispetto all’altro da cui presero a muoversi in rotazione sui loro assi e in rivoluzione lungo le loro eclittiche quando furono creati.

Dacché questi individui chimicamente trattati risorgono, devono cantare all’unisono con tutti, proprio tutti, gli altri morti del globo terracqueo; persino quelli coperti dalla sabbia del deserto, o dalla neve delle montagne, o dalle acque degli oceani.

Come poi sia possibile cantare nell’acqua per un risuscitato non viene detto; si dà per scontato che se vengono meno le leggi consuete di Natura in cui i morti dovrebbero essere morti una volta per tutte, tutto il resto è già compreso nel conto.

Ma il Ruisch, che sta dormendo nella stanza attigua allo studio dove ha sistemato le mummie, ancora non lo sa, e lo scopre solo dopo che, svegliato dal baccano, guarda da uno spiraglio della porta e, resosi conto che né le sue orecchie né i suoi occhi lo ingannano e che non sta sognando ma anzi è sveglio e molto accompagnato, per non lasciar credere a degli imbalsamati che a mezzanotte in casa sua possano farla da padroni mettendosi a cantare senza nessunissimo rispetto, e anche per placare la sua naturale curiosità di scienziato, si fa coraggio ed entra.

Si mostra dapprima severo e minaccioso, a camuffare la paura.

Poi, rassicurato dal modo della prima pacata risposta alla sua prima stizzita domanda, si placa e prende volentieri e senza indugio a porre diversi quesiti, anche se non quello che aleggia su tutti, e di tutti è il più arcano ( e forse per questo non espresso, ma in qualche modo sempre sotteso ): chi e perché ha stabilito le regole sull’eterno ritorno dell’anno grande e matematico, sul quarto d’ora di coscienza concesso ai morti, sulla facoltà di parlare a un umano a condizione che l’abbia richiesto?

Plasmare il testo seguendo l’intuizione di far svolgere il dialogo con una mummia in una platea partecipante di mummie, cioè di corpi nei quali uno scienziato cerca di mantenere viva il più possibile la morte, ecco il terreno fertile più che in ogni altra situazione di relazione immaginabile tra viventi e trapassati, per poter iniziare subito con una serie di domande. Tutte poste al plurale, perché la salma che risponde non è caratterizzata, ma solo e semplicemente quella, si presume, più fisicamente vicina all’interlocutore.

Le altre stanno lì, mummie e come mummie, e solo ogni tanto intervengono per confermare, in coro, ciò che va dicendo la mummia protagonista, e nulla più.

E’ un numero di domande tutto sommato limitato perché Ruisch pur confessando di averne mille in testa, deve rientrare nell’esiguo tempo a disposizione.

Inizia con una che dapprima non sappiamo se è messa innanzi alle altre perché ritenuta più importante dall’uomo-Ruisch preoccupato per sé, o dallo scienziato-Ruisch votato alla conoscenza e al bene dell’umanità; ma in seguito scopriamo che ha comunque la funzione di provocare la concatenazione di tutte le altre. Ed è sapere che sentimenti si provano di corpo e d’animo in punto di morte.

E la risposta, concisa, è che del punto esatto del trapasso non ci si accorge come non ci si accorge del punto esatto in cui dalla veglia si passa al sonno.

Legata a questa, quest’altra:

– Non sentiste nessun dolore in punto di morte?

Risposta sotto forma di domanda ( come dire in maniera educata che la domanda è un po’ sciocca ):

– Che dolore ha da essere quello del quale chi lo prova, non se ne accorge?

Ma Ruisch non demorde e controbatte dicendo che tutti sono però persuasi di come il sentimento della morte sia dolorosissimo.

A ciò si sente rispondere che la morte non è un sentimento, ma piuttosto il suo contrario.

Non ancora persuaso, egli cita il filosofo Epicuro e chi ne condivide la dottrina, perché vuol sapere se, avendo risposto all’obiezione che gli viene dal volgo, la mummia saprebbe fare altrettanto con l’obiezione di un sapiente.

Altro ricorso a una domanda, solo più dettagliata e articolata, che la mummia incarica l’interlocutore di porre a sua volta, quando ne avrà occasione, sia a quelli che seguono il senso comune del volgo, sia a quelli che vanno filosofando. Questa:

– Se l’uomo non ha facoltà di avvedersi del punto in cui le operazioni vitali, in maggiore o minor parte, gli restano non più che interrotte, o per sonno o per letargo o per sincope o per qualunque causa; come si avvedrà di quello in cui le medesime operazioni cessano del tutto, e non per poco spazio di tempo, ma in perpetuo? Oltre di ciò, come può essere che un sentimento vivo abbia luogo nella morte? anzi, che la stessa morte sia per propria qualità un sentimento vivo? Quando la facoltà di sentire è, non solo debilitata e scarsa, ma ridotta a cosa tanto minima, che ella manca e si annulla, credete voi che la persona sia capace di un sentimento forte? anzi questo medesimo estinguersi della facoltà di sentire, credete che debba essere un sentimento grandissimo?

E del distacco dell’anima dal corpo che dire? Anche quello non crea sofferenza?

Siccome lo spirito non è attaccato al corpo con tendini, muscoli, nervi o collanti, come potrebbe darsi che essi debbano rompersi o rovinarsi o strapparsi o sradicarsi quando si separano?

E d’altra parte, poiché l’anima non ha provocato sofferenza entrando nel corpo e nell’esservi fissata più o meno con forza per stargli congiunta una intera vita, perchemmai dovrebbe provocarla uscendone?

E Ruisch:

– Dunque che cos’è la morte se non è dolore?

La risposta della mummia stavolta si rifà alla propria morte, perché avendo constatato che si muore per gradi, i quali sono differenti per numero e durata a seconda della varietà delle cause e dei generi della morte medesima, non può parlare anche a nome altrui.

Dice che essa così come l’ha provata è stata più un piacere che un dolore, perché i sensi in quel frangente sono estremamente attenuati, e succede qualcosa di simile a quello che si sperimenta col languore del sonno che avvolge la persona nell’addormentarsi.

Se non una legge di Natura, una circostanza assai condivisa a giudicare dal breve coro intonato dai presenti:

– Anche a noi pare di ricordarci altrettanto.

Un’affermazione che non dev’essere dispiaciuta allo scienziato olandese, così come a nessun altro che l’avesse ascoltata, e che gli risulta piuttosto convincente detta da chi la morte l’ha sperimentata, in qualche misura ed in un certo senso, prima e dopo, e perciò al riguardo può a buon diritto spendere qualche parola a consuntivo; più comunque di qualche altro magari dottissimo, ma vivo e basta, senza mai essere morto neanche un po’.

Acquietato, egli vuole ora sapere se essi nell’imminenza della morte, quel languore lo intendono come il segno certo e ultimo della fine.

Al che la salma ricorda di come da persona viva finché ebbe capacità di intendere e percepire, continuò a sperare che le avanzassero prima di dover soccombere a quell’insidia almeno un’ora o due.

E gli altri morti in coro:

– A noi successe il medesimo.

Subito, in fretta, altre domande. Ma per risposta un silenzio di tomba.

Ecco: il tempo concesso per il compiersi dell’anno grande e matematico, è morto anch’esso.

Ruisch tasta un poco le mummie.

Constata che sono proprio tutte rimorte.

E poiché lo resteranno per qualche milione di anni prima che i corpi celesti si riallineino perfettamente nella reciproca posizione iniziale, se ne torna a letto, sicuro che non verrà svegliato.

E che potrà dormire tranquillo fino all’indomani mattina.