Qualcosa sulla diciottesima Operetta: “Cantico del gallo silvestre”

A cosa sia dovuta, al di là della suggestione provocata in Leopardi dalla lettura di un brano del Lexicon Chaldaicum Talmudicum et Rabbinicum dell’ebraista Johannes Buxtorf ( Gallus sylvestris, cuius pedes consistunt in terra, et caput eius pertingit in caelum usque, cantat coram me ) la scelta di un gallo come unico protagonista di questa Operetta, si può capire osservando che, in aggiunta alla immediata idea della sua funzione di destare il mondo distogliendolo dal sonno come usualmente accadeva nelle campagne, vi è anche il fatto che si tratta di un animale molto particolare.

A cosa sia dovuta, al di là della suggestione provocata in Leopardi dalla lettura di un brano del Lexicon Chaldaicum Talmudicum et Rabbinicum dell’ebraista Johannes Buxtorf ( Gallus sylvestris, cuius pedes consistunt in terra, et caput eius pertingit in caelum usque, cantat coram me ) la scelta di un gallo come unico protagonista di questa Operetta, si può capire osservando che, in aggiunta alla immediata idea della sua funzione di destare il mondo distogliendolo dal sonno come usualmente accadeva nelle campagne, vi è anche il fatto che si tratta di un animale molto particolare.

E’ infatti un gallo silvestre che nella finzione letteraria leopardiana si immagina descritto in una cartapecora antica, dove l’aggettivo “silvestre” rivela che vive nei boschi, e perciò libero da costrizioni quali quella di essere obbligato nel recinto di un pollaio o dell’avere un contadino proprietario da cui dipendere per le granaglie.

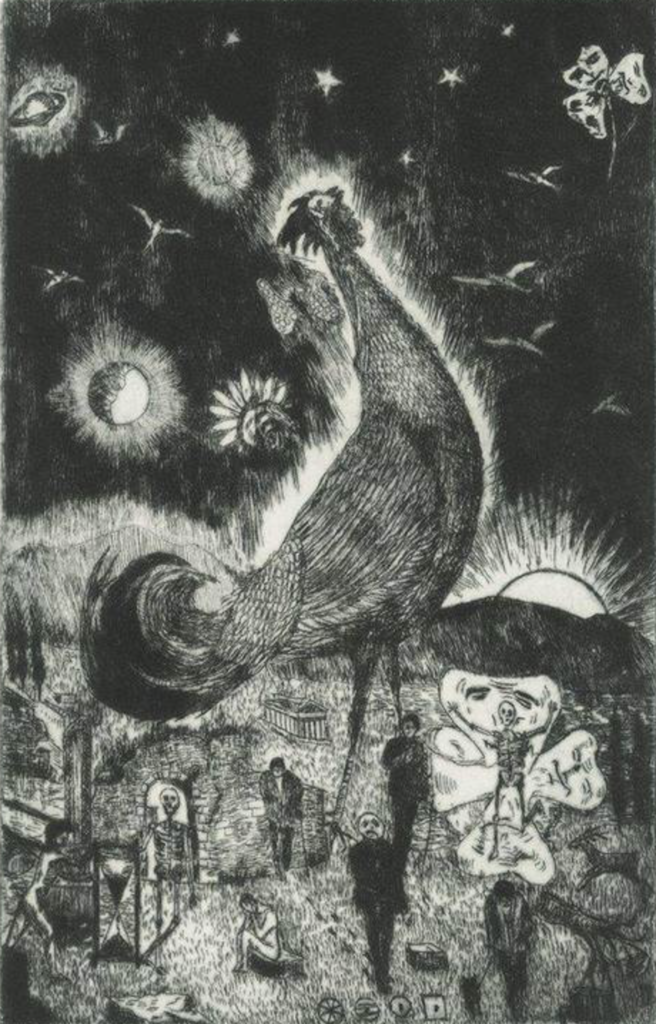

In questo modo è l’espressione della Natura, visto che è gigantesco e le sue zampe poggiano sulla terra e il suo capo svetta nel cielo e perciò è comparabile nelle dimensioni con la raffigurazione che della Natura si ha nel dialogo di questa con l’Islandese.

Le sue parole sono dunque libere, disinteressate, e perciò vere.

Stare sulla terra con le zampe e toccare, viene riferito, con la cresta e col becco il cielo dove navigano le nuvole, ci mette sull’avviso che questo essere parlante dirà cose improntate sia al mondo fisico che metafisico.

La verità del suo dire ci è suggerita proprio dal non venire indicato solo con la cresta, che sarebbe stata apparentemente la cosa più corretta in quanto propaggine anatomica posta più in alto in relazione al corpo di un gallo, ma anche con il becco, al fine di mettere in evidenza il valore dei suoi discorsi.

Il linguaggio è una miscela tra lingua ebraica, caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica. Si tratta di un cantico, e come tale scritto in versi, intitolato Scir detarnegòl bara letzafra ovvero Cantico mattutino del gallo silvestre.

Molto faticosa la traduzione, ci confessa Leopardi.

Essa non sarebbe stata possibile senza l’aiuto di alcuni rabbini, cabalisti, teologi, giureconsulti e filosofi ebrei.

Altrettanto, poi, la riduzione in prosa per meglio restar fedele al contenuto di questo testo d’autore anonimo.

Ciò che invece non è stato possibile stabilire, è se questo cantico venga pronunciato ogni mattina, o di quando in quando, o se sia stato cantato solo una volta; e neppure chi lo oda o l’abbia udito e se il gallo parlasse proprio questa lingua o ne parlasse un’altra che in questa fu tradotta.

Preparato il terreno con questa cornice, l’Operetta continua riportando il contenuto del canto del gallo silvestre.

L’inizio è un’esortazione:

Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce: torna la verità in sulla terra, e partonsene le immagini vane. Sorgete; ripigliatevi la soma della vita; riducetevi dal mondo falso nel vero.

Vale la pena di segnalarne il lessico miratissimo.

La scelta di chiamare gli uomini col termine mortali, serve subito, come in una tragica sentenza che non lascia adito a dubbi, a certificare il destino che spetta agli umani, come caratteristica basilare, sebbene non unica, della loro fondamentale infelicità.

E poi, in prossimità ossimorica con mortali, il termine destatevi.

Una figura resa possibile dal fatto che si discorre su due piani diversi: materiale e intellettuale.

Stabilito che la morte e il sonno vengono quasi assimilati ( e lo resteranno in qualche misura per tutto il corso dell’Operetta ), l’esortazione consiste dunque nel sollecitare gli uomini a svegliarsi, loro malgrado, per potersi constatare morituri, per aprire gli occhi sul baratro del nulla che hanno davanti.

Ma c’è un’altra assimilazione, cioè quella della verità con la luce del giorno che rinasce, in cui il sole ha la funzione rivelatrice e spietata di testimoniare.

Il destarsi dei mortali è posto in parallelo con il rinascere del giorno, dove il “sorgete” ha il sapore amaro di un non-detto che se espresso suonerebbe: “sorgete per tramontare”.

Subito sostituito da una equipollente frase che a seguito recita: ripigliatevi la soma della vita.

Se inizialmente l’Operetta dava mostra di fare perno sul concetto di felicità, adeguandosi in questo all’idea prevalente messa a tema in tutto il libro, ora si avvia a evidenziarlo con ancora più forza, perché con alcune domande retoriche dimostra che se anche la terra fosse priva di esseri animati, essa sarebbe sì inutile, ma altrettanto certamente da questa assenza non sarebbe resa meno felice o più misera.

E da lì inizia una interrogazione rivolta al sole per portarlo a testimone dell’infelicità umana:

[ … ] nello spazio dei secoli da te distinti e consumati fin qui sorgendo e cadendo, vedesti tu alcuna volta un solo infra i viventi essere beato?

[ … ] vedi tu di presente o vedesti mai la felicità dentro ai confini del mondo?

[ … ] Forse [ la felicità ] si nasconde dal tuo cospetto, e siede nell’imo delle spelonche, o nel profondo della terra o del mare?

[ … ] E tu medesimo, tu che quasi un gigante instancabile, velocemente, dì e notte, senza sonno né requie, corri lo smisurato cammino che ti è prescritto; sei tu beato o infelice?

Poi il testo riprende in anafora; perché di nuovo il capoverso esorta, con le stesse parole, i mortali a destarsi. Ma è più la constatazione di un destino che un consiglio, anche perché è seguìto da una considerazione tutt’altro che edificante: Non siete ancora liberi dalla vita.

Lo sarete solo quando niuna forza di fuori, niuno intrinseco movimento, vi riscoterà dalla quiete del sonno; ma in quella sempre e insaziabilmente riposerete.

Per cui la dura legge alla quale è sottomesso l’uomo è di trovarsi prigioniero della vita che lo fa soffrire, e di liberarsene morendo senza poter godere della liberazione, perché con la vita se ne va anche l’essere in cui essa albergava e quindi l’autocoscienza della liberazione.

E’ il sonno la cosa più vicina alla morte; cosa necessaria perché senza gli intervalli che esso frappone alla continuità della coscienza, noi resteremmo privi di ogni forza per affrontare gli atti quotidiani, inutili al vivere e tuttavia necessari al sopravvivere.

Tal cosa è la vita, che a portarla, fa di bisogno ad ora ad ora, deponendola, ripigliare un poco di lena, e ristorarsi con un gusto e quasi una particella di morte.

Se, come risulta dall’esperienza di ogni uomo, l’ultima causa dell’essere non è la felicità, e, anzi, di nessun altro vivente, tuttavia essa è il fine che tutti si prefiggono e che cercano di raggiungere attraverso le loro opere, e in questa vana lotta continuano fino alla morte, sicché proprio la morte pare in definitiva il misterioso scopo della natura, premonìta già dal fatto che la gioventù è così breve che neanche consente il tempo di accorgersi di lei, dopodiché è tutto un progressivo decadimento e, rispetto a questa, così lungo che nei mortali la massima parte del vivere è un appassire.

Persino l’universo che a differenza dalla giovinezza degli uomini vissuta una sola volta, rinasce nel suo ciclo di innumeri primavere, ebbene, persino l’universo non scamperà alla morte, perché la primavera rifiorirà nuova ma in anni che nella conta del tempo si accumuleranno, e sempre più contribuiranno a spegnere inesorabilmente, con le loro primavere non meno che con i loro autunni, in un tempo per quanto si voglia lontano, anche il sole.