POTERE E SOPRAVVIVENZA

Una delle questioni etiche fondamentali riguardo all’esercizio e alla conservazione del potere politico affrontate da Niccolò Machiavelli nel suo trattato De Principatibus (vera e propria anatomia del potere valida per tutti i tempi e luoghi) che guardava a Cesare Borgia come al prototipo di un principe “virtuoso”, nel senso latino del termine – cioè coraggioso, indomito e, soprattutto, vincente – è se sia meglio per un governante essere amato o temuto. Il Segretario fiorentino era del parere che l’ideale sarebbe riuscire ad ottenere entrambe le cose, ma, nel caso in cui fosse necessario scegliere “è molto più sicuro per il principe essere temuto che amato, quando fosse assente uno dei due. Perché degli uomini si può dire in generale questo: che sono ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori dei pericoli, desiderosi di guadagni.

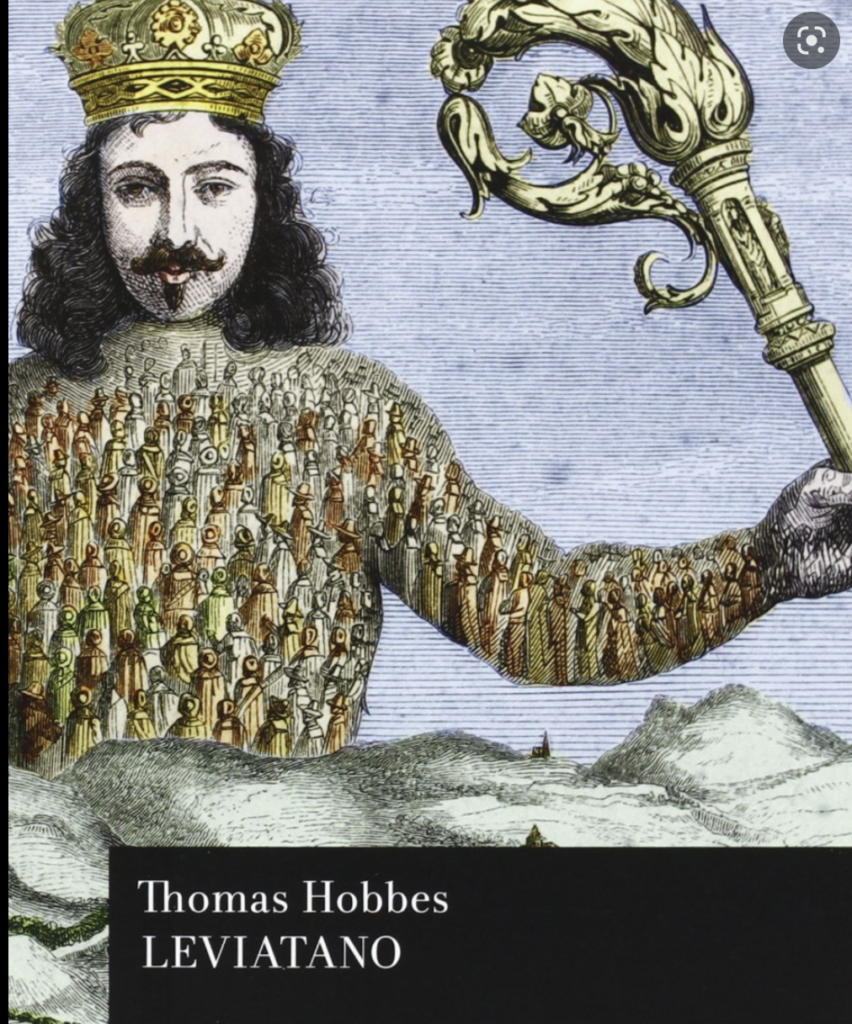

E, mentre fai loro del bene, sono tutti tuoi, ti offrono il sangue, la roba, i figli, quando il bisogno che tu hai di loro è lontano; ma, quando esso si avvicina, essi si rifiutano e si ribellano. E il principe, che si è fondato sulla loro parola, trovandosi senza altra difesa nel momento del pericolo, va incontro alla rovina”. E questo in base al principio che “L’amore si fonda su un vincolo morale, il quale, poiché gli uomini sono tristi, è infranto ogni volta che contrasta con il proprio interesse, mentre il timore è tenuto ben saldo dalla paura della pena, che non abbandona mai.” (cfr. De Principatibus, Cap. XVII). Lo stesso pensava l’inglese Thomas Hobbes un secolo dopo, che ha scritto nel capitolo XX della seconda parte del suo Leviatano (1651): “Uno Stato per acquisizione è quello nel quale il potere sovrano è acquisito con la forza, ed è acquisito con la forza quando gli uomini, ad uno ad uno e molti insieme a maggioranza, autorizzano, per paura della morte o di vincoli, tutte le azioni di quell’uomo, o di quell’assemblea, che ha in proprio potere le loro vite e la loro libertà. Questa specie di dominio o di sovranità differisce dalla sovranità per istituzione solo in ciò che gli uomini che scelgono il loro sovrano lo fanno per paura l’uno dell’altro e non di colui che istituiscono (sovrano); mentre in questo caso si sottomettono a colui di cui hanno timore. In ambedue i casi lo fanno per paura; ciò va notato da coloro che ritengono nulli tutti i patti che derivano da paura di morte o di violenza”.

E, mentre fai loro del bene, sono tutti tuoi, ti offrono il sangue, la roba, i figli, quando il bisogno che tu hai di loro è lontano; ma, quando esso si avvicina, essi si rifiutano e si ribellano. E il principe, che si è fondato sulla loro parola, trovandosi senza altra difesa nel momento del pericolo, va incontro alla rovina”. E questo in base al principio che “L’amore si fonda su un vincolo morale, il quale, poiché gli uomini sono tristi, è infranto ogni volta che contrasta con il proprio interesse, mentre il timore è tenuto ben saldo dalla paura della pena, che non abbandona mai.” (cfr. De Principatibus, Cap. XVII). Lo stesso pensava l’inglese Thomas Hobbes un secolo dopo, che ha scritto nel capitolo XX della seconda parte del suo Leviatano (1651): “Uno Stato per acquisizione è quello nel quale il potere sovrano è acquisito con la forza, ed è acquisito con la forza quando gli uomini, ad uno ad uno e molti insieme a maggioranza, autorizzano, per paura della morte o di vincoli, tutte le azioni di quell’uomo, o di quell’assemblea, che ha in proprio potere le loro vite e la loro libertà. Questa specie di dominio o di sovranità differisce dalla sovranità per istituzione solo in ciò che gli uomini che scelgono il loro sovrano lo fanno per paura l’uno dell’altro e non di colui che istituiscono (sovrano); mentre in questo caso si sottomettono a colui di cui hanno timore. In ambedue i casi lo fanno per paura; ciò va notato da coloro che ritengono nulli tutti i patti che derivano da paura di morte o di violenza”.

E quale altro significato attribuire alla decisione di mettere il Terrore all’ordine del giorno da parte del Comitato di salute pubblica, seguita dalla “Legge dei sospetti” nel corso della Rivoluzione francese, se non quello di tentativi disperati di salvare il potere rivoluzionario della giovane Repubblica dagli attacchi esterni della prima coalizione e da quelli interni della rivolta vandeana? Anche in questo caso Machiavelli docet! Lo stesso si può dire per la dura repressione del brigantaggio meridionale nel Regno d’Italia appena costituito da parte del Regio Esercito, e per quel “vituperio” (Giuseppe Garibaldi dixit) della legge Pica emanata il 15 agosto 1863 dal Parlamento del Regno d’Italia durante il governo Minghetti, che colpiva non solo i briganti veri o presunti tali, ma rinviava al giudizio dei tribunali militari anche i loro parenti e congiunti o presunti “manutengoli” dei medesimi; le pene andavano dal domicilio coatto, alla carcerazione, ai lavori forzati a vita, alla fucilazione, con attenuanti per chi si consegnasse o avesse collaborato con l’autorità giudiziaria.

E quale altro significato attribuire alla decisione di mettere il Terrore all’ordine del giorno da parte del Comitato di salute pubblica, seguita dalla “Legge dei sospetti” nel corso della Rivoluzione francese, se non quello di tentativi disperati di salvare il potere rivoluzionario della giovane Repubblica dagli attacchi esterni della prima coalizione e da quelli interni della rivolta vandeana? Anche in questo caso Machiavelli docet! Lo stesso si può dire per la dura repressione del brigantaggio meridionale nel Regno d’Italia appena costituito da parte del Regio Esercito, e per quel “vituperio” (Giuseppe Garibaldi dixit) della legge Pica emanata il 15 agosto 1863 dal Parlamento del Regno d’Italia durante il governo Minghetti, che colpiva non solo i briganti veri o presunti tali, ma rinviava al giudizio dei tribunali militari anche i loro parenti e congiunti o presunti “manutengoli” dei medesimi; le pene andavano dal domicilio coatto, alla carcerazione, ai lavori forzati a vita, alla fucilazione, con attenuanti per chi si consegnasse o avesse collaborato con l’autorità giudiziaria.

Lo stesso vale per la durissima repressione della Comune di Parigi nel 1871, che aveva adottato come proprio simbolo la bandiera rossa e il cui progetto rivoluzionario di una costituzione socialista libertaria venne stroncato dalla feroce reazione del governo borghese del Thiers e dall’Assemblea Nazionale di stanza a Versailles. L’esercito francese regolare agli ordini del Mac Mahon fece strage dei comunardi che difendevano Parigi. Non diversamente agì il potere bolscevico quando si trattò di reprimere l’insurrezione anarcolibertaria dell’auto proclamata Repubblica di Kronstadt nel 1917. E si potrebbe continuare fino ai nostri giorni con l’invasione russa dell’Ucraina gelosa della sua indipendenza e filooccidentale. D’altronde i totalitarismi del Novecento, nella visione storico-filosofica di Hannah Arendt, si basano sul terrore, appunto, totale: “Premendo gli uomini uno contro l’altro, il terrore totale distrugge lo spazio fra di essi; se confrontato con questo vincolo di ferro, persino il deserto della tirannide, essendo ancora una specie di spazio, appare come una garanzia di libertà. Il regime totalitario non si distingue dunque dalle altre forme di governo perché riduce o abolisce determinate libertà, o sradica l’amore per la libertà dal cuore degli uomini, ma perché distrugge il presupposto di ogni libertà, la possibilità di movimento, che non esiste senza spazio”.

Lo stesso vale per la durissima repressione della Comune di Parigi nel 1871, che aveva adottato come proprio simbolo la bandiera rossa e il cui progetto rivoluzionario di una costituzione socialista libertaria venne stroncato dalla feroce reazione del governo borghese del Thiers e dall’Assemblea Nazionale di stanza a Versailles. L’esercito francese regolare agli ordini del Mac Mahon fece strage dei comunardi che difendevano Parigi. Non diversamente agì il potere bolscevico quando si trattò di reprimere l’insurrezione anarcolibertaria dell’auto proclamata Repubblica di Kronstadt nel 1917. E si potrebbe continuare fino ai nostri giorni con l’invasione russa dell’Ucraina gelosa della sua indipendenza e filooccidentale. D’altronde i totalitarismi del Novecento, nella visione storico-filosofica di Hannah Arendt, si basano sul terrore, appunto, totale: “Premendo gli uomini uno contro l’altro, il terrore totale distrugge lo spazio fra di essi; se confrontato con questo vincolo di ferro, persino il deserto della tirannide, essendo ancora una specie di spazio, appare come una garanzia di libertà. Il regime totalitario non si distingue dunque dalle altre forme di governo perché riduce o abolisce determinate libertà, o sradica l’amore per la libertà dal cuore degli uomini, ma perché distrugge il presupposto di ogni libertà, la possibilità di movimento, che non esiste senza spazio”.

Come è noto la Arendt metteva sullo stesso piano nazionalsocialismo e stalinismo. E del fascismo che cosa pensava l’allieva di Heidegger e di Jaspers? Ecco: “Gli unici paesi dove, secondo ogni apparenza, il culto dello Stato e della nazione non era passato di moda, e gli slogan nazionalistici contro le ‘forze superstatali’ facevano ancora effetto, erano quelli latini, l’Italia e, in minor misura, la Spagna e il Portogallo, che avevano visto ostacolata la loro emancipazione nazionale dalla potenza della chiesa. Si dovette in parte a questo elemento di sviluppo nazionale tardivo e in parte alla saggezza della chiesa, la quale capì che il fascismo non era in linea di principio né totalitario né anticristiano e semplicemente attuava la separazione di Stato e Chiesa già esistente in altri paesi, se l’iniziale spirito anticlericale del nazionalismo fascista svanì piuttosto alla svelta lasciando posto un modus vivendi in italia e a una concreta alleanza in Spagna e in Portogallo” (cfr. Le origini del totalitarismo ,1948).

Come è noto la Arendt metteva sullo stesso piano nazionalsocialismo e stalinismo. E del fascismo che cosa pensava l’allieva di Heidegger e di Jaspers? Ecco: “Gli unici paesi dove, secondo ogni apparenza, il culto dello Stato e della nazione non era passato di moda, e gli slogan nazionalistici contro le ‘forze superstatali’ facevano ancora effetto, erano quelli latini, l’Italia e, in minor misura, la Spagna e il Portogallo, che avevano visto ostacolata la loro emancipazione nazionale dalla potenza della chiesa. Si dovette in parte a questo elemento di sviluppo nazionale tardivo e in parte alla saggezza della chiesa, la quale capì che il fascismo non era in linea di principio né totalitario né anticristiano e semplicemente attuava la separazione di Stato e Chiesa già esistente in altri paesi, se l’iniziale spirito anticlericale del nazionalismo fascista svanì piuttosto alla svelta lasciando posto un modus vivendi in italia e a una concreta alleanza in Spagna e in Portogallo” (cfr. Le origini del totalitarismo ,1948).

PUBBLICITA’

Dal canto suo, Maurice Merleau-Ponty, in Umanesimo e terrore. Analisi della violenza rivoluzionaria e delle persecuzioni politiche in Urss (1947), arriva a giustificare gli osceni processi di Mosca (suscitando la sdegnata e giusta reazione di Camus) in base al principio di comodo della “responsabilità oggettiva” degli accusati. In seguito lo stesso Merleau-Ponty, messo di fronte all’atroce realtà dei gulag, si ricredette e abbandonò questa sua posizione di stampo hegelo-marxista o materialistico-dialettica, rivalutando la responsabilità soggettiva dei singoli riguardo al corso degli eventi storici. Un esempio in tal senso è il nostro Antonio Gramsci, che, non meno marxista di Merleau-Ponty, ha tuttavia preso subito le distanze dal materialismo dialettico (diamat) di Stalin, puntando sull’autocoscienza critica degli intellettuali “organici” alla classe operaia e sul partito comunista come “moderno Principe” in grado di guidare le classi subalterne alla conquista dell’ egemonia culturale e politica: “Il Principe del Machiavelli potrebbe essere studiato come una esemplificazione storica del ‘mito’ sorelliano, cioè di una ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come dottrinario raziocinio, ma come una creazione di fantasia concreta che opera su un popolo disperso e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva. Il carattere utopistico del Principe è nel fatto che il ‘principe’ non esisteva nella realtà storica, non si presentava al popolo italiano con caratteri di immediatezza obbiettiva, ma era una pura astrazione dottrinaria, il simbolo del capo, del condottiero ideale; ma gli elementi passionali, mitici, contenuti nell’intero volumetto, con mossa drammatica di grande effetto, si riassumono e diventano vivi nella conclusione, nell’invocazione di un principe ‘realmente esistente’. Nell’intero volumetto Machiavelli tratta di come deve essere il Principe per condurre un popolo alla fondazione del nuovo Stato, e la trattazione è condotta con rigore logico, con distacco scientifico: nella conclusine il Machiavelli stesso si fa popolo, si confonde col popolo, ma non con un popolo ‘genericamente’ inteso, ma col popolo che il Machiavelli ha convinto con la sua trattazione precedente, egli diventa e si sente coscienza ed espressione, si sente medesimezza: pare che tutto il lavoro ‘logico’ non sia che un’autoriflessione del popolo, un ragionamento interno, che si fa nella coscienza popolare e che ha la sua conclusione in un grido appassionato, immediato. La passione, da ragionamento su se stessa, ridiventa ‘affetto’, febbre, fanatismo d’azione. Ecco perché l’epilogo del Principe non è qualcosa di estrinseco, di ‘appiccicato’ dall’esterno, di retorico, ma deve essere spiegato come elemento necessario dell’opera, anzi come quell’elemento che riverbera la sua vera luce su tutta l’opera e ne fa come ‘un manifesto politico’ (Quaderni del carcere. Vol. terzo, Quaderno 13. Einaudi, 1975). Per Gramsci, dunque, il Principe non è solo un trattato di scienza politica ma un testo essenzialmente rivoluzionario che si rivolge alla classe subalterna del suo tempo, al popolo, alla nazione italiana, perché prenda coscienza della sua potenzialità rivoluzionaria, così come il Manifesto del Partito comunista di Marx ed Engels si rivolgeva ai proletari di tutto il mondo perché si unissero contro la classe dominante della moderna borghesia capitalistica proprietaria dei mezzi di produzione.

Ma per questo è necessario che un “moderno Principe”, cioè il partito politico in quanto soggetto collettivo, prenda il posto del vecchio, e conduca il proletariato alla fondazione di una società non più divisa in classi in lotta tra di loro. Il partito gramsciano non è pensato come una organizzazione burocratico o uno strumento di potere ma come un soggetto agente collettivo con il mandato di realizzare quella riforma intellettuale e morale che passa attraverso la riforma economica della società capitalistica. Purtroppo, come sappiamo, di questo moderno Principe collettivo si sono perse le tracce e la società senza classi è rimasta un sogno. Esiste invece una forma delirante di potere che si nutre del sangue e del corpo delle sue vittime, si vedano gli studi sul cannibalismo rituale nelle società primitive; ma anche quella del piacere di sopravvivere non solo ai nemici ma talora anche agli amici; in questo caso, spiega Elias Canetti “Si tratta di una privata passione di chi ha il potere: il piacere che egli trae dal sopravvivere cresce con il suo potere; il suo potere gli consente di accondiscendervi. Il contenuto vero di questo potere è la brama di sopravvivere a grandi quantità di uomini. Per il potente è più utile che le vittime siano dei nemici, ma anche gli amici servono allo scopo. In nome di virtù virili, egli esigerà dai suoi sudditi il più difficile, l’impossibile. Che così soccombano, non ha per lui la minima importanza. Può dar loro a intendere che ciò sia un onore. Li legherà a sé con il bottino che da principio procura loro. Si servirà del comando, che appunto è fatto per il suo scopo. Se si intende di ciò, li ecciterà a formare masse guerresche e farà balzare davanti ai loro occhi tanti di quei nemici pericolosi che infine sarà loro impossibile separarsi dalla propria massa di guerra. Egli non rivela loro le sue intenzioni profonde; può fingere bene, e trova cento pretesti convincenti per ogni suo ordine. Può darsi che si tradisca nella sua presunzione, , quando si trova fra gli intimi, e in termini assai chiari, come Mussolini che parlando con Ciano dichiara il suo popolo uno spregevole branco di pecore della cui vita naturalmente non gli importa nulla”. Che dire? Niente di nuovo sotto il sole: non stiamo forse assistendo alle stragi di civili in Ucraina e ai giovani russi mandati allo sbaraglio da un autocrate affetto da mania di grandezza? Forse è questo il motivo per cui siamo ancora e sempre in guerra con qualcuno e finanche con noi stessi: per il piacere di sopravvivere. Sì, ma fino a quando?

Ma per questo è necessario che un “moderno Principe”, cioè il partito politico in quanto soggetto collettivo, prenda il posto del vecchio, e conduca il proletariato alla fondazione di una società non più divisa in classi in lotta tra di loro. Il partito gramsciano non è pensato come una organizzazione burocratico o uno strumento di potere ma come un soggetto agente collettivo con il mandato di realizzare quella riforma intellettuale e morale che passa attraverso la riforma economica della società capitalistica. Purtroppo, come sappiamo, di questo moderno Principe collettivo si sono perse le tracce e la società senza classi è rimasta un sogno. Esiste invece una forma delirante di potere che si nutre del sangue e del corpo delle sue vittime, si vedano gli studi sul cannibalismo rituale nelle società primitive; ma anche quella del piacere di sopravvivere non solo ai nemici ma talora anche agli amici; in questo caso, spiega Elias Canetti “Si tratta di una privata passione di chi ha il potere: il piacere che egli trae dal sopravvivere cresce con il suo potere; il suo potere gli consente di accondiscendervi. Il contenuto vero di questo potere è la brama di sopravvivere a grandi quantità di uomini. Per il potente è più utile che le vittime siano dei nemici, ma anche gli amici servono allo scopo. In nome di virtù virili, egli esigerà dai suoi sudditi il più difficile, l’impossibile. Che così soccombano, non ha per lui la minima importanza. Può dar loro a intendere che ciò sia un onore. Li legherà a sé con il bottino che da principio procura loro. Si servirà del comando, che appunto è fatto per il suo scopo. Se si intende di ciò, li ecciterà a formare masse guerresche e farà balzare davanti ai loro occhi tanti di quei nemici pericolosi che infine sarà loro impossibile separarsi dalla propria massa di guerra. Egli non rivela loro le sue intenzioni profonde; può fingere bene, e trova cento pretesti convincenti per ogni suo ordine. Può darsi che si tradisca nella sua presunzione, , quando si trova fra gli intimi, e in termini assai chiari, come Mussolini che parlando con Ciano dichiara il suo popolo uno spregevole branco di pecore della cui vita naturalmente non gli importa nulla”. Che dire? Niente di nuovo sotto il sole: non stiamo forse assistendo alle stragi di civili in Ucraina e ai giovani russi mandati allo sbaraglio da un autocrate affetto da mania di grandezza? Forse è questo il motivo per cui siamo ancora e sempre in guerra con qualcuno e finanche con noi stessi: per il piacere di sopravvivere. Sì, ma fino a quando?