Un racconto nero: I BORGHI SUL DIRUPO

L’autore Marco Bianco

Percorrendo i vicoli tortuosi di un borgo ligure per consegnare la posta, Stefano De Marchis meditava di compiere un crimine spaventoso ai suoi stessi occhi.

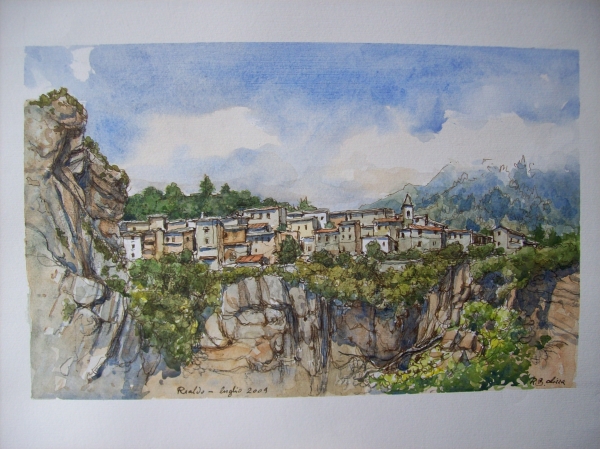

Il Comune sorgeva tra i monti delle Alpi Marittime, non lungi dal confine con la Francia, ed era suddiviso nelle frazioni di Realdo, la più antica, e Realfio, la più popolata. Le due località erano poste, a mille metri di quota, in cima a una parete rocciosa, la cui forma a ferro di cavallo derivava da smottamenti avvenuti in epoca preistorica e, benché fossero collegate da una stradina lunga circa un chilometro, in linea d’aria distavano tra loro appena duecentocinquanta trecento metri.

La caratteristica più saliente di Realdo e di Realfio era quella di affacciarsi, l’una di fronte all’altra, sull’orlo di un profondo precipizio. Sporgersi dalle finestre della prima fila di case impressionava, perché dritto sotto di sé si vedeva la roccia scendere in verticale nel vuoto per decine se non centinaia di metri, come se sul fondo si aprissero le porte stesse dell’inferno.

Mentre camminava sul lastrico sconnesso, che pareva stare lì fin dal medioevo, l’impiegato provava la spiacevole sensazione di essere spiato. D’altronde si sentiva sempre a disagio quando circolava per quei carruggi. De Marchis, uomo robusto di forse neanche centosettanta centimetri di statura, sul cui volto ovale dall’espressione sempre seria inforcava un paio di occhialetti tondi dalla montatura di metallo, odiava sia il borgo sia l’attività che vi svolgeva, perché ai suoi occhi testimoniavano il suo fallimento.

Mentre camminava sul lastrico sconnesso, che pareva stare lì fin dal medioevo, l’impiegato provava la spiacevole sensazione di essere spiato. D’altronde si sentiva sempre a disagio quando circolava per quei carruggi. De Marchis, uomo robusto di forse neanche centosettanta centimetri di statura, sul cui volto ovale dall’espressione sempre seria inforcava un paio di occhialetti tondi dalla montatura di metallo, odiava sia il borgo sia l’attività che vi svolgeva, perché ai suoi occhi testimoniavano il suo fallimento.

Laureatosi in geologia, aveva lavorato sette anni nel più prestigioso e rinomato studio tecnico del capoluogo provinciale, dove all’epoca risiedeva. A Imperia si sentiva però l’ultima ruota del carro, costretto a svolgere insignificanti compiti di routine per un magro stipendio, senza né la stima dei superiori né effettive prospettive di carriera e neanche la possibilità economica e le conoscenze per aprire uno studio in proprio.

Perciò aveva cominciato a partecipare a concorsi e, quando ne aveva vinto uno proprio alle poste della sua terra natale, lasciata diciotto anni prima con la famiglia, aveva mandato al diavolo i titolari dello studio di geologia e si era ristabilito nella casa avita. Ora, a sedici anni di distanza, conosceva a menadito l’intera popolazione, composta peraltro da poche centinaia di residenti.

Giunto a un’estremità di Realfio, il postino sbucò in uno spiazzo, sul lato opposto del quale si ergeva un’elegante villa seicentesca a tre piani, accuratamente ristrutturata e ammodernata in barba ai vincoli architettonici. De Marchis non ebbe bisogno di infilare la corrispondenza nella buca delle lettere, perché all’ingresso stazionava un energumeno alto e massiccio con l’aria da guardaspalle. Senza pronunciare parola questi allungò la mano per ritirare la posta. De Marchis gliela consegnò e si affrettò ad allontanarsi.

La magione apparteneva a Giuseppe Lucchese, potente boss della ‘ndrangheta, la cui cosca spadroneggiava giù in riviera, ad Arma di Taggia e dintorni. Ciò almeno era quanto sosteneva la vox populi locale, perché ufficialmente il presunto mafioso era soltanto un imprenditore e comunque a Realfio non svolgeva alcuna attività. Risiedeva abitualmente lì perché, così soleva raccontare, quel luogo gli ricordava gli amati monti della Sila, di cui era originaria la sua famiglia.

Peraltro De Marchis non nutriva dubbi circa la veridicità delle dicerie. Recandosi per la prima volta alla villa sei anni prima, quando costui aveva appena traslocato, aveva, infatti, ricevuto inequivocabili minacce, solo perché la busta che stava consegnando era deteriorata. Se lo ricordava come se fosse accaduto il giorno precedente:

“Voi siete il postino di questa amena località?” Gli aveva chiesto, con pesante accento calabrese, un nanetto barbuto sui trentacinque anni, fissandolo in maniera tutt’altro che rassicurante.

“Sì, buongiorno. Lei è il signor Lucchese? Ci sarebbe una raccomandata da firmare.”

“Eh, missive, raccomandate, cartoline, telegrammi, circolano tanti documenti delicati per le vostre mani. E alle volte voi postini avete la cattiva abitudine di sbirciare la corrispondenza o magari siete poco scrupolosi e capita che danneggiate o smarrite qualche cosa…”

“Lei è ingiusto signor Lucchese, la nostra è una categoria seria.”

“Lo spero per te, signor postino, perché se dovessimo scoprire che accade ancora qualcosa del genere con la posta diretta a questo indirizzo, Giuseppe Lucchese… a proposito, io sono il suo assistente e segretario Marco Tripodi, molto piacere. Giuseppe Lucchese, dicevo, s’incazzerebbe parecchio ed è molto meglio per chiunque non essere il soggetto delle sue incazzature. Sono incazzature che fanno molto male alla salute di chi le causa, le sue, ci siamo capiti?”

Da allora, quando doveva consegnare posta a Villa Lucchese, il portalettere del paese aveva paura. E perciò odiava sia il padrone di casa sia il suo sedicente assistente e segretario.

D’altronde in frazione Realfio la gente che non poteva soffrire era parecchia, a partire da Elpidio Biagiotti, uno dei titolari dello studio geologico in cui aveva lavorato, colpevole di averlo spinto ad abbandonare l’attività. Costui risiedeva in paese da quando era andato in pensione, un lustro prima. Adesso lo trattava amichevolmente, ma all’epoca era altezzoso e ne disconosceva le qualità. Non che l’avesse mai dimostrato in maniera lampante, a volte si fingeva anzi compiaciuto, Stefano però se n’era accorto ugualmente. Perfino adesso, d’altronde, scorgeva la realtà nascosta dietro la facciata benevola: agli occhi di Biagiotti l’ex impiegato restava un buono a nulla.

Per completare il giro, al funzionario restava da consegnare alcune missive nella via diretta al cimitero. Appena ebbe terminato si avvide di essere in anticipo sull’orario, perciò prima di spostarsi a Realdo effettuò una rapida visita alla tomba dei genitori.

Numerose lapidi, compreso quella di sua madre, erano imbrattate da scritte e disegni osceni! Cercò di ripulire, imprecando e maledicendo il mondo intero, ma dopo mezz’ora di sfregamenti le oscenità si leggevano quasi con la stessa chiarezza di prima. Per porvi rimedio sarebbero occorsi tempo e attrezzature adeguate, comprese allontanandosi di pessimo umore.

Giunto infine all’ufficio postale, vi entrò per riempire la borsa con la posta diretta a Realdo. Si trattava di un pacco assai più sottile, perché Realdo era spopolata.

“La finisci di sbevazzare al bar durante l’orario di lavoro, fottuto lavativo? Sei in ritardo sulla tempistica.” Lo apostrofò un tizio quasi calvo dal volto scavato.

De Marchis s’imporporò in viso ma non lo degnò di una risposta. Giustificarsi sarebbe stato fiato sprecato: Silvano Secco, direttore dell’ufficio postale, era suo nemico giurato e non faceva che criticarlo senza motivo. Solo una volta il superiore l’aveva sorpreso durante l’orario di lavoro mentre si faceva un goccetto al bar del paese, ma da allora glielo rinfacciava di continuo, manco fosse un ubriacone.

“Stronzo. Ma la pagherai cara pure tu, vedrai. Oh se la pagherai.” Commentò quando non fu più a portata di voce, mentre girava sul fianco dell’edificio per recuperare la moto lì posteggiata.

A suo tempo Secco gli aveva fatto le scarpe, impedendogli di salire di grado fino a poter dirigere, un giorno, una filiale. Riteneva quindi che fosse colpa sua se dopo tanto indefesso impegno era ancora semplice portalettere e in tale ruolo sarebbe rimasto fino a fine carriera.

Girò lateralmente all’edificio e si soffermò nello striminzito spiazzo tra l’ufficio postale e la casa accanto, le cui facciate posteriori si affacciavano direttamente sull’orlo dello strapiombo che fungeva da confine del villaggio. Da là volse lo sguardo verso l’altra frazione, che si stagliava, come incantata, sull’estremo opposto del precipizio, dinanzi ai monti innevati. Contemplò il castagneto che cingeva i borghi da una parte e si soffermò a osservare le colline boscose degradanti in lontananza. Il paesaggio di Realdo-Realfio era davvero straordinario e almeno di quello non si stancava mai. Sarebbe stato un peccato vederlo mutare.

Era ancora immerso in meditazione quando si sentì salutare con un rauco:

“Salute ragazzo, come va?”

“Male va, come vuole che vada, in ‘sto belin di paese.” Brontolò in risposta, voltandosi in fretta.

Si piccava di lamentarsi sempre per non attirare la malasorte, facendo inoltre attenzione a non dare mai le spalle a nessuno, che non si sa mai. D’altronde quel giorno scontento lo era sul serio, quindi non aveva bisogno di mentire.

“Oggi si mette al brutto, sta per piovere. ” Aggiunse l’anziano compaesano, esprimendosi nell’astruso dialetto locale.

“Già, il cielo non promette nulla di buono.”

“E stanotte nevicherà forte. Domani sarà dura consegnare la posta, ragazzo, avrai bisogno degli stivali alti e di molta pazienza.”

Quindi il vecchio lo guardò con espressione da Stefano giudicata malevola: godeva al pensiero del postino che arrancava faticosamente in mezzo alla neve e al fango.

“Non si preoccupi Pietrin, per me è niente.” Rispose spavaldo.

E la smettesse una buona volta di chiamarmi ragazzo, sto per compiere cinquant’anni, cazzo. Aggiunse silenziosamente.

“A proposito, porta i miei saluti alla tua cara, vispa signora, mi raccomando.” Concluse il vecchio.

Stefano De Marchis non aggiunse verbo e si allontanò incupendosi ulteriormente. L’ironia di quel “cara, vispa signora” non gli era sfuggita. Tempo addietro aveva avuto contrasti col figlio del vecchio Pietrin per una questione di diritti di parcheggio e sapeva che l’intera famiglia non lo poteva soffrire e malignava con gioia della sua vergogna. Aveva sperato che almeno il patriarca fosse superiore a simili piccinerie, ma evidentemente non era così.

Già, la sua vergogna. Avrebbe dato qualsiasi cosa pur di mantenere il segreto, invece tutti in quel miserabile buco parevano esserne a conoscenza. Era diventato lo zimbello dei paesani. E la responsabilità ricadeva per intero su Federico Rozio, il suo migliore amico. L’unico amico, anzi, da quando con l’altra coppia di frequentazioni stabili era finita male. Aveva, infatti, scelto di rompere col primo per motivi – balneari – che a distanza di tanti anni riconosceva come risibili, con la conseguenza di perdere poi di vista anche il secondo.

Stefano e Federico si conoscevano fin dall’asilo, ancora bimbetti eppure già affezionati, e avevano continuato a frequentarsi anche dopo il suo trasferimento a Imperia. Ora aveva però scoperto che il suo ormai ex fraterno amico lo cornificava.

D’altronde le sue esperienze con l’altro sesso erano sempre state sfortunate. Ricordava ancora bene l’amara conclusione del rapporto precedente: “Daniela, ti vuoi sposare?” Le aveva chiesto un giorno, dopo anni di fidanzamento e due di convivenza.

“Sì, ma non con te.” Era stata l’inattesa, bruciante risposta.

Poi Stefano aveva conosciuto Rosalba e tre anni dopo aveva finalmente contratto il matrimonio. Aveva amato Rosalba con tutte le forze e si era sempre creduto felicemente ricambiato. Mai quindi avrebbe immaginato che un giorno lei sarebbe giunta a tradirlo, per giunta proprio col suo migliore amico, meditò mentre si dirigeva in scooter verso Realdo. Cominciavano intanto a cadere le prime gocce d’acqua.

I mariti, si sa, sono sempre gli ultimi a sapere. Infatti, prima di scoprire la verità aveva sentito a lungo su di sé gli sguardi dei paesani senza immaginarne il motivo. Un mattino aveva però invertito il percorso delle consegne, cominciando da Realdo e concludendo a Realfio. Era perciò giunto nel carruggio in cui abitava il caro, carissimo Federico – unica persona al mondo verso cui nutriva piena fiducia e scapolone impenitente – assai dopo l’orario abituale e proprio mentre vi svoltava aveva intravisto la sua Rosalba entrare nel di lui appartamento. Sorpreso, aveva raggiunto le finestrelle di pianterreno dell’abitazione per spiarne i movimenti e, benché da dietro le tende tirate non si vedesse un granché, non aveva avuto dubbi su quanto stesse accadendo.

Pur guardandosi dal rivelare la propria scoperta, fin da quel tristo giorno aveva meditato vendetta: prima o dopo si sarebbe crudelmente rivalso su entrambi i fedifraghi, sugli altri suoi nemici personali e su tutti gli ostili compaesani che ce l’avevano in blocco con lui: oramai odiava l’intera popolazione di Realfio.

I preparativi fondamentali erano organizzati da tempo, aveva tuttavia tergiversato a lungo, colto da incertezze e timori, vagliando varie alternative, come ad esempio chiedere il divorzio per poi abbandonare per sempre il paese. Ma ottenere trasferimento non sarebbe stato facile e rassegnare le dimissioni era un’azione che alla sua età non poteva permettersi. D’altronde l’eventuale partenza non l’avrebbe salvato dal disprezzo dei villici, perché sarebbe stata considerata una fuga.

No, decise, inutile indugiare ancora, il momento è propizio e tanto vale approfittarne.

La visita al cimitero e il precedente incontro l’avevano talmente turbato da fargli passare ogni residua titubanza. In quella notte d’inizio dicembre, gelida e piovosa, praticamente tutti i realfini sarebbero stati tappati in casa, alla sua mercé. Neppure uno gli sarebbe sfuggito e anche se egli stesso non fosse sopravvissuto ne sarebbe comunque valsa la pena.

Presa dunque la decisione, una volta tornato a casa recuperò il necessario e lo caricò in macchina. Dopo cena uscì con una scusa, percorse un tratto in auto e poi s’avviò a piedi lungo lo scosceso sentiero che conduceva al fondo valle, camminando adagio sotto la pioggia che aumentava d’intensità, aiutandosi con una potente torcia elettrica.

Non aveva dubbi sul da farsi. Era stato un valente geologo e conosceva ogni conformazione rocciosa della sua terra. Dopo la laurea aveva inoltre avuto la favorevole opportunità d’effettuare il servizio militare nel genio, acquisendo una adeguata conoscenza sugli esplosivi. La distruzione sarebbe stata totale!

Giunto non visto alla base della montagna, sistemò nei punti strategici il potente detonante di cui era entrato in possesso tempo addietro. All’epoca era stata una sorpresa scoprire quanto su internet fosse facile procurarsi i prodotti necessari da assemblare, se, come nel suo caso, si sapeva cosa cercare.

Avrebbe ottenuto il miglior risultato possibile senza praticamente lasciar tracce. Perfino nutrendo sospetti, a suo parere ben difficilmente qualcuno avrebbe potuto capire la verità. Si sentiva tuttavia ragionevolmente certo che l’evento sarebbe stato ritenuto un disastro naturale, causato dagli intensi rovesci delle ultime settimane uniti alle gelate notturne. Infatti, il mese precedente si era già verificato uno smottamento, che aveva indotto gli allarmati residenti a interpellare Regione e protezione civile. Autorità rimaste inattive dopo le iniziali verifiche e perciò deputate a essere ritenute corresponsabili. Una volta finito, decise di attendere, a costo di buscarsi una bronchite, affinché più gente possibile fosse chiusa in casa e possibilmente già a letto. Intanto il piovasco diveniva nevischio per poi trasformarsi in una vera e propria intensa nevicata, destinata ad ovattare ogni suono.

Quando infine agì, ebbe giusto il tempo di ripararsi in un incavo naturale precedentemente individuato nella parete di fronte e di fare i debiti scongiuri, quindi le cariche deflagrarono in un sordo boato che, se fosse stato udito dal villaggio vicino, col senno di poi sarebbe stato di certo attribuito al crollo stesso. Per qualche momento nulla parve accadere, poi l’intera metà sinistra della montagna cominciò a franare, trascinandosi fragorosamente dietro tutti gli edifici di Realfio insieme alla gente che li occupava, in una vertiginosa, apocalittica, caduta di duecento metri.

Ora sul dirupo si sarebbe affacciato un solo borgo e di Realfio si sarebbe perso perfino il ricordo.

***

Sul luogo della tragedia erano giunti giornalisti da numerose nazioni. La catastrofica frana, che aveva ucciso in un sol colpo ben duecentoquindici persone, catturava l’attenzione del mondo intero.

In quel momento l’inviato di uno tra i principali tg italiani cercava di suscitare la partecipazione emotiva dei telespettatori, concentrando l’attenzione sugli unici tre superstiti della tragedia, il maturo postino, che al momento del disastro tornava faticosamente in auto da Imperia dopo essersi recato al cinema, e due ragazzi di diciotto e diciannove anni, che in quella stessa ora discorrevano con amici in una birreria pub di Sanremo. In realtà oltre a loro era scampata anche una coppia in vacanza ai Caraibi, ma i media non ne erano a conoscenza, anche perché della maggioranza degli altri dovevano ancora essere recuperate le spoglie.

Ecco dunque le telecamere seguire il povero portalettere sul luogo del disastro. In mezzo a cotanta distruzione, di resti delle umane cose ne affioravano pochi, ma poi, oh qual momento giornalisticamente fortunato, in mezzo alle macerie l’uomo individuò un oggetto impacchettato. Lo raccolse, lo scartò, l’osservò per qualche istante con aria perplessa e infine scoppiò in un pianto disperato.

“Sarà forse appartenuto alla sua adorata consorte?” Si domandò con tono ponderatamente commosso il noto telecronista…

Ad Arma di Taggia il piccolo Marco Tripodi seguiva costernato il tg, grattandosi pensierosamente la barba. Il suo datore di lavoro, Giuseppe Lucchese, si trovava nella propria casa di Realfio la notte della catastrofe e doveva essere morto insieme agli altri paesani. Perciò lui era ufficialmente disoccupato.

“E tu guarda se l’unico superstite doveva essere quel mentecatto del postino.” Sbottò irritato.

Era convinto che fosse stato quell’uomo a convincere l’intero abitato che lui e Lucchese fossero mafiosi. Ipotesi peraltro facilmente creduta dai paesani, forse anche per il cognome dell’imprenditore, omonimo rispetto a una nota famiglia ritenuta al comando di una ‘ndrina calabrese. Era davvero incredibile, meditava in quel momento, come in pieno ventunesimo secolo la semplice origine meridionale potesse condizionare a tal punto l’esistenza.

Il primo incontro tra lui e il De Marchis gli si era indelebilmente scolpito nella memoria. Da una finestra del secondo piano di Villa Lucchese l’aveva visto sbucare nello spiazzo antistante e inciampare in una radice affiorante dal terreno, rovesciando la sacca della posta in una pozzanghera. Quindi l’aveva osservato mentre si affannava a raccoglierla, prendeva in mano ogni singola carta fuoriuscita e cercava affannosamente di ripulirla, inzaccherando invece ancor di più.

Era allora sceso ad accogliere l’imbranato postino all’ingresso. Questi gli aveva consegnato una lettera indirizzata a Lucchese. Sulla busta Tripodi aveva visto uno strappo. Doveva averlo causato mentre tentava di ripulirla.

Al che non si era saputo trattenere dall’apostrofare il responsabile con una via di mezzo tra una critica e uno sfottò:

“Lei è il postino di questa amena località? Eh, missive, raccomandate, cartoline, telegrammi, circolano tanti documenti delicati per le sue mani. Stiamo freschi se li tratta sempre in tal modo, è suo dovere essere più scrupoloso. Quando il signor Lucchese vedrà la busta così conciata si arrabbierà, lo capisce, vero?”

D’accordo, ammetteva che avrebbe potuto risparmiarsi la sparata, figlia di una giornata stressante, tuttavia mai si sarebbe aspettato che quella frase, in fondo innocua, a qualche settimana di distanza l’avrebbe udita trasformata in una vera e propria minaccia di stampo mafioso, per giunta involgarita rispetto all’originale.

Intanto in un appartamento condominiale di San Bartolomeo al Mare, cittadina rivierasca imperiese non lungi dal confine con il savonese, due coniugi seguivano il servizio, a un tempo trafelati per il dramma e irritati per il cinismo dell’inviato.

“Poveraccio. Perché non lo lasciano in pace?” Si sfogò infine la moglie.

“L’audience davanti a tutto, che ci vuoi fare.” Rispose il marito.

Un tempo l’uomo inquadrato dalle telecamere esercitava nel medesimo studio di geologia di cui egli era stato ed era ancora contitolare. Un valido professionista, a suo giudizio. Avrebbe potuto svolgere una buona carriera, per lo meno entro le limitate possibilità del loro ambito.

“È una meschineria.” Insistette intanto la donna, senza che lì per lì il marito rispondesse.

“Eh, è stata la sua personalità a rovinarlo.” Esclamò dopo un po’ quest’ultimo.

“Come dici, scusa?”

“No, niente, pensavo ad alta voce. Ricordo bene quell’uomo, si chiama Stefano De Marchis e lavorava nel mio studio. Ce l’aveva col mondo intero, la gente non pensava che a danneggiarlo, a sentir lui. Era stato Elpidio ad assumerlo e a metterlo sotto la propria ala protettrice, ma quel matto vedeva del malanimo in ogni sua azione. E se è per questo anche in ogni azione mia. Alla fine ha litigato e se ne è andato sbattendo la porta.”

“Davvero te e il dottor Biagiotti non avevate niente contro di lui?”

“Figurati, Elpidio negli ultimi tempi meditava addirittura di proporgli di entrare nella società.”

“Allora perché se ne è andato? Forse non gli aveva fatto capire le sue intenzioni?”

“Si invece, ma non gli ha creduto e ha pensato di essere preso in giro. Stefano De Marchis è malato di mente, secondo me, un paranoico con manie di persecuzione, però il suo disturbo non dev’essere mai stato diagnosticato.”

***

Da due giorni Stefano De Marchis era chiuso nella stanza d’albergo in cui la protezione civile l’ospitava provvisoriamente. Aveva i nervi a pezzi e non metteva il naso fuori neppure per farsi rassettare il letto. I camerieri gli portavano direttamente i pasti in camera, che peraltro rimandava indietro quasi intonsi.

Si era creduto fortunato, dopo il colpo. Nessuno era sopravvissuto, mentre lui non aveva subìto neppure un graffio. In quel riparo naturale era al sicuro e, contrariamente ai suoi timori, l’ingresso non era rimasto ostruito. Una volta diradatosi il polverone, si era destreggiato in mezzo ai massi per poi, scarpinando nella neve alta già vari centimetri, raggiungere il luogo in cui aveva nascosto l’auto. Aveva quindi guidato con prudenza fin dove la strada terminava nella nuova voragine. Dal momento dello scoppio era trascorsa oltre un’ora e mezza e i pompieri, chiamati dagli abitanti di Realdo, erano giunti già da un pezzo e cercavano di calarsi con le corde, illuminando il fondo a giorno con potenti riflettori.

Il mattino dopo si era prestato di buon grado alle attenzioni dei mass media, timoroso soltanto di non apparire abbastanza sconvolto. Si era aggirato nel luogo del disastro con aria doverosamente affranta finché aveva trovato il fatidico pacco. Aveva tolto l’allegra carta colorata già semi strappata e, alla vista del metallo mezzo schiacciato e dei meccanismi interni, irrimediabilmente distrutti malgrado la presenza di uno strato protettivo di polistirolo, non aveva più dovuto fingere dolore, perché aveva capito tutto. D’altronde c’era anche un bigliettino d’auguri a togliere ogni dubbio.

Federico Rozio era un noto antiquario e gestiva un’avviata bottega a Montecarlo. L’oggetto spiaccicato dentro al pacco era una parigina, di cui Stefano era appassionato. Ne possedeva già tre e avrebbe desiderato ampliare la collezione con una quarta, ma quegli antichi e preziosi orologi costavano troppo per le sue possibilità e a malincuore aveva finito per rinviare l’acquisto sine die.

Sua moglie tuttavia ne conosceva i gusti ed era una donna assai previdente. I regali natalizi, per giunta concomitanti col suo compleanno, che cadeva il 26 dicembre, li acquistava sempre con mesi di anticipo, per poi nasconderli fino al momento d’infilarli sotto l’albero. Questo doveva averlo riposto in soffitta, ecco perché era sbucato in superficie.

Non lo stava tradendo, il giorno ottobrino in cui l’aveva scoperta in casa dell’amico. Stava invece ritirando la parigina, comprata di sicuro con enormi sacrifici. Quale miglior prova d’amore, dunque? Dal negozio, gentilmente Federico gliel’aveva portata in paese di persona. Ne era certo, perché il pacco – riconosceva sia la forma sia l’inconfondibile disegno della carta colorata – stava proprio sul tavolo appoggiato alla finestra da cui aveva sbirciato, quel maledetto giorno.

Almeno riguardo a loro aveva clamorosamente sbagliato. Non solo: stando così le cose, nessun paesano spettegolava alle sue spalle!

Sconvolto dal rimorso, s’affacciò con le lacrime agli occhi al balcone della sua camera, al quinto piano dell’hotel. Voleva espiare. Rivolto lo sguardo alla strada sottostante prese a recitare, disperato, una preghiera per la sua anima e, prima ancora di terminarla, si gettò giù, morendo sul colpo.