Riforma della giustizia Meloni: cosa prevede e perché fa discutere

Dal video di Alice Salvatore pubblichiamo il suo pensiero sulla riforma della giustizia

Seguitela su… Eywa divulgazione.it e sul canale YouTube

Riforma della Giustizia Meloni: cosa prevede e perché fa discutere

di Alice Salvatore

Alice Salvatore

In Italia, ogni volta che si parla di giustizia si accendono gli animi. Ma cosa succede se un governo decide di riformarla cambiando le regole del gioco? La riforma della giustizia voluta da Giorgia Meloni è una delle più ambiziose e controverse della storia repubblicana. Oggi l’analizziamo pezzo per pezzo, con dati, fonti, fatti e qualche sorpresa.

Cos’è la riforma?

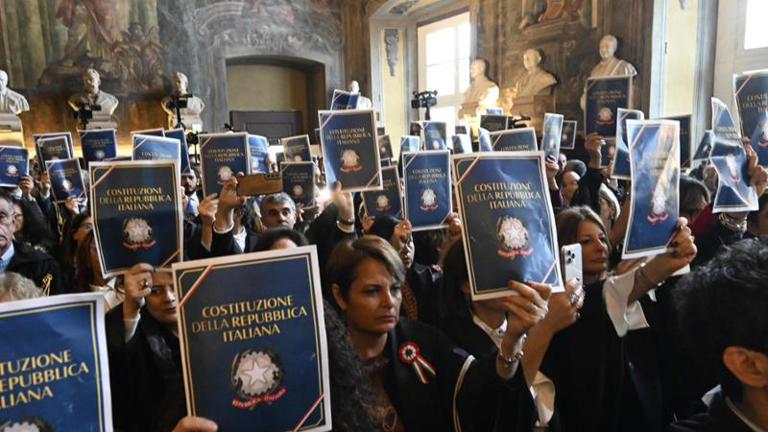

Si chiama riforma dell’articolo quarto della seconda parte della Costituzione. Detta così sembra una cosa tecnica, un po’ noiosa. In realtà, questa riforma tocca i pilastri stessi della giustizia italiana: chi giudica, chi accusa, chi controlla. Prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura al posto dell’attuale CSM unico, la nascita di un’Alta Corte Disciplinare che avrà il compito di giudicare i magistrati, e ancora più potere al Ministro della Giustizia. Però – sorpresa – meno autonomia per i magistrati, almeno secondo le voci più critiche.Per il governo, invece, è la riforma del giusto processo. Ma anche qualcosa di più: è la fine delle correnti nella magistratura, gruppi interni di magistrati che negli anni si sono organizzati in una sorta di sistema parallelo, un po’ come partiti interni al mondo della giustizia. Si contendono nomine, cariche, incarichi di prestigio all’interno del CSM e, secondo il governo, sono proprio loro ad aver politicizzato la magistratura.

Per questo, l’obiettivo è chiaro: spezzare questo meccanismo. Come? Con una riforma del sistema di selezione dei membri del CSM: via le liste elettorali che, secondo l’esecutivo, creano le correnti. Dentro il sorteggio. I magistrati non saranno votati, ma eletti a sorte.

Attenzione: non tutti i membri del CSM saranno sorteggiati allo stesso modo. I cosiddetti membri togati saranno estratti a sorte da una rosa di candidati interna alla magistratura che risponde a precisi requisiti professionali. I membri laici, invece – cioè professori e avvocati esterni – saranno selezionati dal Parlamento, che definirà la lista da cui verrà effettuato il sorteggio.

È un sistema pensato per ridurre l’influenza delle correnti, ma che mantiene una forma di controllo politico, perlomeno su una parte dei componenti. Giorgia Meloni lo ha detto chiaramente: «Vogliamo liberare la giustizia dalle lotte di potere».

Ma il dibattito resta aperto. Sarà davvero una liberazione?

Il Ministro Nordio e Giorgia Meloni

Vediamo cosa dice il governo.

Il governo difende la riforma come una svolta necessaria per garantire imparzialità. L’obiettivo dichiarato è costruire una magistratura più trasparente e meno politicizzata. Meloni lo ripete spesso: «Fino a fine legislatura avanti con le riforme». Il messaggio è chiaro: la giustizia, secondo l’esecutivo, deve tornare a essere uno strumento tecnico e non un campo di battaglia politico.

PUBBLICITA’

La magistratura non ci sta.

L’Associazione Nazionale dei Magistrati, che è il principale organismo rappresentativo dei magistrati italiani, ha parlato di attacco all’indipendenza della magistratura. Secondo l’ANM, questa riforma non garantisce un sistema più imparziale, ma rischia di indebolire l’autonomia dei magistrati e rafforzare l’influenza del potere politico sul loro operato. Per questo ha annunciato che sarà in prima linea nella campagna per il referendum, che – salvo colpi di scena – si terrà nella primavera 2026.

Una sfida aperta che porterà il tema della giustizia dai tribunali alle piazze e poi alle urne.

Ma la critica più netta arriva dalla Corte dei Conti, che accusa il governo di voler indebolire i controlli su illegalità e uso improprio di fondi pubblici. Uno dei nodi più delicati della riforma riguarda infatti i controlli della Corte dei Conti sugli atti amministrativi, specialmente quelli che coinvolgono fondi pubblici.

La novità è questa: se la Corte non si esprime entro un certo tempo, l’atto amministrativo è considerato approvato automaticamente. È il meccanismo del silenzio-assenso. In pratica, se un’amministrazione locale presenta un atto – ad esempio una delibera per usare fondi europei per una nuova infrastruttura – e la Corte dei Conti non riesce a completare il controllo nei tempi previsti, l’atto passa comunque. Anche se ci fossero anomalie o errori.

E il problema è evidente: si rischia che passino atti opachi o irregolari solo perché la Corte – che è sotto organico – non ha fatto in tempo a controllarli. Allora sarebbe da dire: semmai aumentate il numero dei giudici!

Ecco perché i magistrati contabili parlano di rischio di illegalità diffusa e denunciano che così si mina il principio stesso del controllo della spesa pubblica. Proprio adesso che sono stati messi in circolazione i miliardi del PNRR.

Ma non è finita.

La riforma introduce anche una novità nei procedimenti per danno erariale: se non si riesce a dimostrare il dolo, cioè l’intenzionalità del danno, scatta la presunzione di buona fede. Cioè: se non lo hai fatto apposta, sei salvo. Però dimostrare il dolo, nella pratica, è molto più difficile che accertare una responsabilità oggettiva.

E poi c’è il nuovo tetto al risarcimento per danno erariale: anche chi causa un milione di danni, per esempio, pagherà al massimo il 30%.

Infine, la separazione delle carriere colpisce anche la Corte dei Conti, spezzando l’ordinamento interno tra chi indaga e chi giudica. E secondo i magistrati tutto ciò viola i principi europei. Bruxelles potrebbe aprire una procedura di infrazione.

Vediamo allora cosa significa la separazione delle carriere, che fa storcere il naso alla magistratura.

Vediamo allora cosa significa la separazione delle carriere, che fa storcere il naso alla magistratura.

Separare le carriere significa creare due mondi chiusi. Oggi i ruoli sono già separati, ma un magistrato può passare una sola volta da giudice a PM e viceversa. Con la riforma, questo sarà reso impossibile: due carriere, due concorsi, due tracciati.

Il problema è che senza contaminazione fra le esperienze e senza conoscenza reciproca, si può perdere efficacia. Questo sostengono i magistrati, soprattutto nei processi più complessi, come ad esempio le inchieste antimafia.

Le inchieste antimafia vivono di sinergia fra giudice e pubblico ministero. Se ognuno sta nel suo recinto, il sistema rischia di bloccarsi. Molti magistrati che oggi indagano sulle mafie hanno fatto esperienza in entrambi i ruoli: sanno cioè cosa serve, cosa chiedere, cosa autorizzare.

Perché quando un giudice per le indagini ha fatto il PM (o viceversa), sa come ragiona l’altro. Sa cosa serve davvero per autorizzare un sequestro o per portare a termine un’indagine senza che ci siano tempi morti o inefficienze. È questa contaminazione virtuosa che rende le inchieste più forti, più rapide ed efficaci.

La riforma vuole cancellarla.

C’è un ultimo punto molto critico: quello sull’obbligatorietà dell’azione penale. Oggi in Italia vale un principio fondamentale: il pubblico ministero ha l’obbligo di agire per ogni reato di cui viene a conoscenza, sempre – che si tratti di evasione fiscale, reati ambientali o violenze sul lavoro – non può scegliere quali casi trattare e quali no.

Con la riforma, l’obbligo resta, però sarà regolato da criteri fissati dal Parlamento. Cioè: la politica potrà decidere quali reati vanno perseguiti per primi e quali, invece, possono aspettare. E qui si rischia che temi delicati – come ambiente, diritti sociali, trasparenza – possano finire in fondo alla lista, soprattutto quando sono scomodi per il governo di turno.

Però, l’obbligatorietà dell’azione penale è lì per garantire che la legge sia uguale per tutti. Introducendo la selettività, questo principio vacilla.

Vediamo ora cosa significa il referendum e quali sono i rischi.

Vediamo ora cosa significa il referendum e quali sono i rischi.

Voler chiudere la partita entro il 2025 – come vuole il governo – significa portare tutto il pacchetto prima che la legislatura entri nel suo ultimo anno. C’è però un ostacolo: ora non ci sono i due terzi dei voti in Parlamento. Quindi scatta il piano B: il referendum confermativo, che si terrà a primavera 2026.

Lì si gioca tutto. Da una parte c’è il governo, che farà campagna per il “sì”. Dall’altra l’ANM, che spinge per il “no”, denunciando il rischio di politicizzazione e perdita di indipendenza.

Ma c’è un’incognita che preoccupa Palazzo Chigi: i sondaggi non sono favorevoli. E se il referendum diventasse invece un voto sull’operato di Meloni? Un voto politico più che costituzionale? Il rischio per il governo è molto alto.

Però Meloni sembra determinata. Ha detto: «Andremo avanti fino all’ultimo giorno di legislatura». Tradotto: la riforma andrà avanti, anche se il percorso dovesse diventare sempre più impervio.

Questa riforma tocca il cuore della giustizia italiana: non solo la Costituzione, anche il rapporto tra potere politico e indipendenza giudiziaria. Cambia le regole per chi indaga, per chi giudica, per chi controlla. E lo fa in un momento in cui la fiducia dei cittadini nella giustizia è molto fragile.

Questa riforma tocca il cuore della giustizia italiana: non solo la Costituzione, anche il rapporto tra potere politico e indipendenza giudiziaria. Cambia le regole per chi indaga, per chi giudica, per chi controlla. E lo fa in un momento in cui la fiducia dei cittadini nella giustizia è molto fragile.

È una riforma tecnica, però con effetti politici profondi. E presto, forse, saremo noi cittadini a dover dire l’ultima parola.

Il referendum, previsto per la primavera 2026, potrebbe trasformarsi in un voto plebiscitario sul governo Meloni, e in molti – dentro e fuori dalla maggioranza – iniziano a temere l’effetto boomerang.

Per approfondire, leggete il nostro dossier completo su EywaDivulgazione.it: nessuno finora ha pubblicato un testo così esaustivo sulla riforma in corso. E dopo il voto in Senato, previsto entro maggio, torneremo con un aggiornamento puntuale sul nostro canale per raccontare cosa è successo, cosa cambia davvero.

Per approfondire, leggete il nostro dossier completo su EywaDivulgazione.it: nessuno finora ha pubblicato un testo così esaustivo sulla riforma in corso. E dopo il voto in Senato, previsto entro maggio, torneremo con un aggiornamento puntuale sul nostro canale per raccontare cosa è successo, cosa cambia davvero.

Se avete domande, dubbi o curiosità, scriveteci nei commenti: vi risponderemo direttamente lì. Perché la giustizia riguarda tutti, e capirla – oggi più che mai – è un atto di partecipazione. Con Eywa.

Alice Salvatore, nata a Genova il 18 aprile 1982, è laureata in Lingue e Letterature Straniere con lode e dignità di stampa e ha fatto ricerca all’Università degli Studi di Genova. Nel 2015, è stata candidata col M5S a presidente della Regione Liguria. Con 17.141 preferenze personali, è risultata la candidata più votata in assoluto in Liguria, rimanendo 5 anni consigliere di opposizione. Nel 2020 si ricandida, sostenuta dalla lista Il Buonsenso.

Ora da Presidente de ilBuonsenso scrive di politica