25 aprile tra Polemos e Riconciliazione: un’analisi oltre la contesa politica

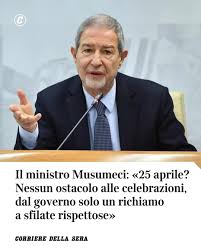

Nel pieno di un clima nazionale segnato dal lutto per la scomparsa del Papa e da una crescente polarizzazione del discorso pubblico, il dibattito sul significato del 25 aprile si riaccende con particolare intensità. Le recenti dichiarazioni del leader della CGIL, Maurizio Landini, secondo cui la libertà sarebbe «oggi a rischio», hanno agitato le acque già mosse dalla precedente esortazione del ministro Nello Musumeci a celebrare la Liberazione con «sobrietà» e «unità». Ne è scaturito un confronto acceso, che merita una lettura meno reattiva e più strutturata, alla luce di alcune categorie critiche: polemos, caos, ortodossia e coerenza, riconciliazione, sobrietà.

Nel pieno di un clima nazionale segnato dal lutto per la scomparsa del Papa e da una crescente polarizzazione del discorso pubblico, il dibattito sul significato del 25 aprile si riaccende con particolare intensità. Le recenti dichiarazioni del leader della CGIL, Maurizio Landini, secondo cui la libertà sarebbe «oggi a rischio», hanno agitato le acque già mosse dalla precedente esortazione del ministro Nello Musumeci a celebrare la Liberazione con «sobrietà» e «unità». Ne è scaturito un confronto acceso, che merita una lettura meno reattiva e più strutturata, alla luce di alcune categorie critiche: polemos, caos, ortodossia e coerenza, riconciliazione, sobrietà.

Polemos e Caos

La dinamica che si è innescata, come ogni anno, sembra rispondere alla logica del polemos—il conflitto come fondamento del movimento e della verità, secondo la lettura eraclitea. La festa della Liberazione, teoricamente dedicata alla memoria condivisa, si presenta invece come spazio di conflitto simbolico e politico. Dichiarazioni forti da una parte, reazioni indignate dall’altra: si genera un caos semantico e valoriale, in cui ogni attore tenta di occupare il campo della legittimità morale. Ma in questo vortice, il rischio è che si smarrisca il significato originario della ricorrenza, frantumato nei mille riflessi della lotta per l’egemonia narrativa.

PUBBLICITA’

Ortodossia e Coerenza

Landini richiama una coerenza storica e valoriale: per il leader sindacale, non si può scindere la Liberazione dalla lotta continua per i diritti sociali e del lavoro. Una visione ortodossa, che rimanda alla matrice antifascista e progressista del 25 aprile, ma che, inevitabilmente, si presta a una lettura di parte. Dall’altro lato, la destra di governo chiede un’interpretazione che superi le divisioni e accoglie il concetto di “memoria condivisa”, spesso invocando il principio di neutralità istituzionale. Ma anche qui emerge una forma di ortodossia: quella che rigetta ogni deriva conflittuale nel nome di una pacificazione a volte percepita come negazione del dissenso.

Riconciliazione e Sobrietà

In un Paese provato dal lutto e immerso in un momento di riflessione, la parola sobrietà assume un valore differente, quasi sacrale. Musumeci la invoca come cifra di rispetto e unità nazionale. Ma cosa significa sobrietà in un contesto democratico? È solo forma o anche contenuto? Può la sobrietà essere anche espressione di fermezza civile? D’altro canto, la riconciliazione invocata da molti, inclusi alcuni esponenti istituzionali come il Presidente Mattarella, non può avvenire ignorando le tensioni ma solo affrontandole in modo costruttivo. È dunque possibile costruire una sobrietà che non sia silenziamento, ma compostezza nella pluralità?

Una festa di tutti?

La vexata quaestio resta irrisolta: il 25 aprile può essere festa di tutti senza snaturarsi? Oppure l’universalità è di per sé una forzatura storica? Qui si apre un nodo irrisolto della cultura repubblicana italiana: l’incapacità di trasformare una memoria partigiana in una memoria civica comune, senza con ciò svuotarla. È il rischio che oggi emerge con forza: la riduzione della memoria a mera forma, o viceversa la sua iperpoliticizzazione.

Conclusione

Conclusione

Il 25 aprile del 2025, incastonato in un tempo di lutto e tensione, ci interroga profondamente. La via non è né nell’indifferenza né nell’esasperazione. È forse nel tornare a praticare la difficile arte del ricordare senza lanciare accuse, del parlare forte senza urlare, del dissentire senza dividere. Un’arte che può nascere solo se il polemos non è scisso dal logos, se la sobrietà non è solo un orpello, ma uno stile profondo di presenza pubblica.