Recensione di un posto che non c’è più

|

Recensione di un posto

che non c’è più

|

| Recensione di un posto che non c’è più |

|

La prima volta che sono andato da Librina in Camponuovo è stato con l’amico professore, alcuni anni fa. Ormai questo bel posto ha chiuso, e ne parlo con tanto di nomi espliciti, perché non c’è più nessuno che possa accusarmi di fare della pubblicità.

Sull’elenco telefonico non c’è. Strano. Un ristorante c’è sempre. Scorre l’indice su tutti i nomi del paese di Roccavignale. Non è difficile, sono pochi. Macchè, non c’è. Magari s’è fatta cancellare dall’elenco, non ha il telefono. Proprio strano. Chiedo in giro a chi conosco finchè trovo un amico esperto che consiglia di guardare sotto Camponuovo, alla voce: “Posto telefonico pubblico”, infatti ecco qui. «Pronto, Librina?» «Si, pronto, chi è?» «Volevamo venire a pranzo oggi, siamo in due» «Si, ma chi è?» «Sono Marenco, di Carcare» «Marenco… Eh ma io non la conosco!» Andiamo bene, ho pensato. Dovevo prima passare di persona e presentarmi. Allora gioco la carta del dialetto. Se le parlo in dialetto magari si fida un po’ di più…(da qui in avanti il dialogo prosegue in dialetto). «Ma noi vorremmo solo mangiare pranzo!» «Eh ma cosa volete per pranzo?» «Ma quel che c’è, per carità, prendiamo quel che c’è di pronto» «Eh va bene, vi faccio due ravioli. Però vi metto in cucina, che in sala fa freddo. Va bene?» «Va bene, veniamo per le 13,30» «Oh! Così tardi! Come mai così tardi?» «Ma perché abbiamo da fare una faccenda con le scuole e finiamo alla una, prima di quell’ora non riusciamo ad esserci, ve bene lo stesso?» «Eh va bene, pazienza». La nostra “faccenda” si è svolta regolarmente e siamo arrivati a sul posto in perfetto orario: le tredici e trenta. È semplicissimo: basta seguire le indicazioni, un cartello di legno, una tavola nera su cui è scritto in bianco, molto chiaramente: RISTORANTE. Evidentemente l’unico della zona. Ad un certo punto si giunge in una strettoia. A destra la pila di letame della stalla, a sinistra una sterrata che porta verso i campi, di lato altre vecchie case, fienili, ripostigli. Dove si va? Ecco, forse sotto quel portico, c’è un passaggio che uno straniero non imboccherebbe nemmeno a piedi e noi ci entriamo in macchina. Infatti arriviamo in un ampio cortile, un piazzale comodo e occupato per buona misura da un gigantesco ippocastano. Dev’essere bello passare il pomeriggio d’estate all’ombra di quest’albero, magari giocando a carte con gli amici, bere bianco fresco e contando balle fino al tramonto. Ma prima di tutto questa aveva da essere una corte, il luogo comune di più di una cascina, un aia dove battere il grano, stendere e legare il granturco, spaccare la legna, spellare le nuove pertiche di castagno, tutto insieme a tutti. E poi la sera magari ballare, coi vecchi che masticavano un pezzo di sigaro e giovani che s’innamoravano. E poi ci saranno passati sanmarchi arrabbiati e spaventati, partigiani affranti, tedeschi superbi e irosi. E qualcuno avrà porto pane, polenta, formaggio. E avrà nascosto qualcosa per l’indomani. Ne avrebbe da raccontare questo cortile…

Camponuovo (tumulo funerario) Ma scendiamo dalla macchina con la pancia terribilmente vuota. Librina ci aspetta davanti alla porta. Sta chiacchierando con un giovanotto robusto. Ci guarda scendere dall’auto, ci pesa, ci valuta. Io saluto e dico qualche frase di circostanza in dialetto. Lei si volta verso il giovanotto e gli dice che può andare, che è tutto a posto, i due che dovevano arrivare paiono abbastanza per bene. Il giovanotto ci sorride e se ne va. Entriamo. Dal vestibolo si scorge a destra la sala da pranzo poco illuminata e vuota. Arredamento diresti anni settanta, ma pulito e ordinato. Noi andiamo a sinistra. C’è una cucina enorme. Al centro il grosso tavolo. Sulla parete di fondo i fornelli. Poi un divano e, sotto la finestra, il tavolino apparecchiato per noi due. La tovaglia ha un ricamo particolare, come i tovaglioli: c’è un disegno che rappresenta l’edificio nel quale ci troviamo e la scritta “Librina”. Anche quelli, ci spiega la padrona, li aveva fatti fare il suo povero marito, e il ricordo è ancora vivo e sanguinante, tanto che lei si commuove fino alle lacrime. Aggiunge che adesso è sola, che non può più prendere tanta gente, che ora della cantina se ne occupa il figlio con la stessa dedizione della buonanima del padre. E mette sul tavolo una bottiglia aperta con una etichetta che ha già visto altri pranzi e cene. Sopra c’è scritto il nome del ristorante. «Lo facciamo noi» annuncia con un certo orgoglio. È un dolcetto rustico e puro, non troppo forte, limpido, rotondo come certi sassi di fiume levigati e come loro rotola giù per l’esofago tanto in compagnia del boccone quanto anche se lasciato da solo. Dirò ora in breve di quel che si è mangiato e come, perché d’altro vorrei raccontare. Antipasto: un fagotto fritto di pasta frolla («La faccio io») ripieno di formaggio. Un assaggio di peperoni sott’olio e di “bavuşino” in composta. Si tratta del fungo mitico della Val Bormida, di quelli di cui si racconta nelle lunghe sere invernali senza luce elettrica, vicino alla stufa. Nasce misteriosamente attaccato ad alcuni tipi di piante, sia dal basso, vicino a terra, sia pure ad una certa altezza. Può arrivare a diversi chilogrammi di peso, anche decine, e per sua natura è piuttosto legnoso. Se non si sa come trattarlo è immangiabile. La morte sua è in composta, e cioè bollito in aceto e vin bianco per il tempo adatto, asciugato e messo in arbanella sott’olio con i gusti giusti, abbandonato a sé stesso per il tempo corretto. E il bello è che dov’è nato una volta, lì rinasce, per cui il proprietario del cespuglio si sente proprietario pure del fungo e lo protegge da sguardi indiscreti con fascine o altri artifici adatti a dissimularlo. Poi ci hanno servito un paio di fettine di torte di verdura. Dopo è arrivato in tavola il “grilletto” dei ravioli, grossi, imprecisi e ben conditi. A seguire la braciola di maiale, enorme e profumata, con patate fritte. Ha chiuso il pasto una fetta di gorgonzola e una fetta di fontal. Caffè con la moka. Un amaretto extra, cavato dalla busta degli amaretti estratti in favore di altri ospiti. Da segnalare il pane evidentemente fatto in casa, ottimo e ben cotto. Di norma noi andiamo a mangiare in osteria perché ci piace il pasto semplice e ben condito che qui si trova. E fra le portate parliamo di tutte le nostre faccende, i nostri progetti, le critiche a quel che vediamo intorno a noi, le interpretazioni che diamo di quel che ci vengono a raccontare. Ma da Librina abbiamo parlato pochissimo. Librina stessa ci ha raccomandato di parlare tranquilli di quel che volevamo, che lei, per mestiere, non dava a mente a nessuno, che non avrebbe ascoltato i nostri discorsi. Intanto aveva messo sul tavolo la busta con le foto del matrimonio del nipote: «Bella cerimonia. Mio marito era appena mancato, e mio nipote avrebbe voluto rimandare, ma io non ho voluto». E si commuove. Poi ritira le foto e si dedica ai fornelli. Cammina svelta questa donna anziana. Sparisce, ogni tanto, verso l’esterno a prendere qualcosa d’indispensabile. Poi torna, agita la padella sul fuoco e svanisce di nuovo verso l’altra porta, dalla quale s’intravede una bilancia su un bancone, una vetrina e dietro, lo scaffale con le sigarette. Ha pure il negozio di alimentari! Come i negozi della mia infanzia, veri empori in cui si trovava di tutto, in cui si vendeva anche la roba sciolta, senza confezione, come pure quaderni, sigarette e fiammiferi, bombole del gas, verdarame, e in tempi ancora più antichi addirittura esplosivi per “bonificare” i campi dalle grandi radici, grandi massi o scavare pozzi.

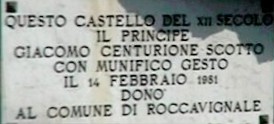

Ora sulla porta si è letteralmente materializzata una vecchina incartapecorita. Ha il mandillo legato alla nuca, il grembiule sul vestito scuro. Non credo che abbia più un dente in bocca, ma lo sguardo fresco e birbante. Tace. Ci studia. È venuta a vedere chi c’è all’osteria, una novità, ogni tanto. «È Dora, è la nostra vicina, pensate che ha 96 anni e ha ancora le vacche nella stalla. Vero Dora? Quante vacche hai?» «Quattro. Contando anche me cinque» e ride beffarda mostrando le cinque dita ossute per l’aria. Librina si prende cura di lei, le illustra la fauna presente: «Questi signori vengono da Carcare, che sono andati a fare un lavoro nella scuola, sono maestri» Dora ci guarda con una certa compassione. Poi si eclissa come è venuta, in silenzio. Noi continuiamo a mangiare. Ma non siamo di Carcare tutti e due, glielo dico, lui, il mio amico, è di Cengio. «Ma va? Di Cengio? E di chi sei figlio di Cengio?» A me un po’ dispiace: ma come? Son di Carcare, a soli 10 chilometri e mi trattano da straniero? E lui che è di Cengio, dietro quel colle, causa immediata indagine genealogica? In breve si arriva a ricostruire una certa ramificazione di parenti più o meno noti e il tutto si conclude con il fervido ricordo della titolare stessa, quando veniva a Cengio a ballare nel Palazzo Rosso, nel dopolavoro ACNA, in mezzo a tutti quei giovanotti e signorine. Sorride, si ricorda del suo tempo andato, del lavoro, dei passi a piedi, del bestiale appetito, degli sguardi e dei sorrisi. Ma io voglio sapere perché il locale si chiama Librina. È forse lei che porta questo bel nome antico? «No, era mia nonna. M.L., ma tutti la chiamavano Librina, mi dicevano che è dalla metà dell’Ottocento che c’è questa osteria, almeno da quella data che è registrata». Arriva la braciola nel piatto, arriva un nuovo avventore nell’antica cucina. Sorride, non è più alto di un metro e sessanta. Ha barba e capelli lunghi e scuri, impolverati, come il maglione optical anni ’60 che forse da quella data non s’è più tolto. Sorride cortese, non dice niente. Tiene, nella mano destra, una banconota arrotolata. Ci guarda curioso. Librina gli dice che adesso deve aspettare, che non ha tempo di dargli da fumare, che deve prima servire noi. «Mancherebbe, fai pure!». Acna di Cengio

La padrona illustra al nuovo venuto i due personaggi: «Questo di qui è di Carcare, ma l’altro è di Cengio, è ancora parente con… » e ricomincia a dipanare la geneaologia del professore. Il nuovo arrivato sembra profondamente interessato, tanto che si appoggia ad una sedia e annuisce ponderosamente. Io mi sento un po’ contrariato, se devo dire, perché nella frase della padrona c’è un “ma” che pesa come un macigno, come avesse detto: quello lì è uno sconosciuto “ma” l’altro no. Eppure è così: benevolenza e ottimo servizio per tutti, ma umanamente si fanno delle preferenze, avere degli antenati o anche solo dei parenti a Cengio è altamente qualificante. Comunque anche il nuovo arrivato adesso sente la necessità di illustrare la sua competenza sul paese di Cengio, designando nomi, strade, luoghi caratteristici. Lui ci lavorava a Cengio, all’ACNA, naturalmente. Lui gli impianti più brutti l’ha visti tutti: ammine, naftoli, tobias, gamma. Lui mai usati né guanti né maschera, altro che… E lui è lì vivo e vegeto, e quelli che lavoravano con lui morti tutti. Capito com’è? Perché la maschera e i guanti fanno sudare e poi al sudore s’attacca la polvere, si scioglie e entra nella pelle. E lui è lì, vivo e felice. Suonava pure la fisarmonica, al dopolavoro o dove lo chiamavano. La padrona è scomparsa giù dai tre gradini verso la bottega e ne esce con due piatti col formaggio. In tasca ha messo le sigarette e il resto per il nuovo venuto, che adesso saluta, sorride e sparisce. La moka è sul gas, silenziosa. Noi siamo satolli e tranquilli. Ci viene offre un altro giro tra le foto del nipote sposato e nel frattempo arrivano nella corte due auto. La padrona scosta le tende per vedere chi è. Amici, ci comunica. Meno male, pensavo fossero indiani sul piede di guerra. Arrivano, a distanza di pochi minuti, due coppie di signori, gente di qui che da anni non abita più qui. Eppure vengono a ritrovare il paese, passano da lei, che ha perso il marito, a fare un saluto, a prendere un caffè, che in effetti è appena salito, ma guarda te la combinazione! In occasione dell’arrivo dei signori è comparsa anche una confezione di amaretti, insieme al caffè ce ne meritiamo uno, mentre gli spettatori ci osservano a tavola. La titolare illustra le provenienze con la solita gerarchia, del che un po’ mi dispiace, ma oramai ci sono abituato. Una signora, tra le due appena giunte, pronuncia il nome del professore, poi dice che a Cengio sa che c’è uno con quel nome che è Ricercatore all’Università (lo dice maiuscolo). Il professore dice sono io. Apriticielo! «Lei? È lei il ricercatore? Ah ecco! Lo dicevo io, ma pensa! E cosa ricerca a Genova?» «Mi occupo di Storia della Scuola, insegno a Scienza della Formazione» «Ma guarda lì che bene, ma complimenti. Ne abbiamo proprio bisogno al giorno d’oggi in Italia che la scuola va tanto male con questa cosa della riforma…». È intervenuto un altro signore per correggere il tiro, ne è uscita una breve discussione sconclusionata sulla necessità di una scuola che insegni bene, che in Italia non siamo gli ultimi, che in mezzo a tanti bravi studenti ci sono anche dei pelandroni che bisognerebbe mandarli in miniera, o cose simili. Il professore ha voluto gentilmente offrire. Abbiamo salutato educatamente tutti i presenti e siamo scivolati a valle, tra la pioggia e le foglie bagnate, sazi, brilli e felici. Ho detto al professore che non avrei parlato a nessuno di questo posto, che non l’avrei recensito (oppure si, ma senza citarne il nome e il luogo), perché il cibo è buono e semplice, il vino ottimo, il servizio cortese, il prezzo mite, ma la vera poesia del luogo sta nella misura tutta umana, nello sguardo famigliare degli avventori, degli amici di passaggio, della stessa padrona. La corte, spazio comune di lavoro e di svago, ha influenzato lo spirito stesso del locale, che è rimasto in qualche modo innocente e puro, accogliente ma con una piccola riserva (la corte è cinta dalle case o da muri di sostegno, è quindi chiusa, ma appena un po’, quel tanto che basta per far capire dove arriva la proprietà), per questo è necessario identificare, catalogare (ove possibile) i clienti, i passanti, gli ospiti. E una volta riconosciuti e descritti, nel loro intimo meccanismo genetico che li ha portati fin là, devono essere inglobati, si deve condividere con loro un qualche particolare della propria vita, di modo che siano parte sentimentale, emotiva di quel luogo, si sentano essi stessi “di casa” e difendano quella casa dalle aggressioni esterne, come abbiamo visto fare dal giovanotto che abbiamo incontrato appena arrivati. Il ristorante, la bottega di alimentari, la corte e il resto della borgata (l’ultima su quella strada fra i boschi) formano un ambiente chiuso e permeabile, immobile e flessibile, pietrificato ma fluido. La cucina si adatta lentamente ai tempi e alle esigenze dei clienti, ma si manifesta il disappunto sul pasto consumato tardi: pranzo è a mezzogiorno, al massimo alla una. Gli antipasti sono verdure o funghi sott’olio, ma è un piacere offrire un fagotto di pasta sfoglia ripieno di formaggio, visto fare magari in tv. E la Dora, a 96 anni, dove vuoi che vada? Se abitasse in città sarebbe legata ad un letto piena di calmanti. Qui cammina in lungo e in largo per la contrada, col passo maestoso di una sovrana, giacché a nessuno passerebbe per la testa di dirle cosa deve fare. O non fare. E questo è buono e giusto. |