AFFERMAZIONI E NEGAZIONI.

TEORIE OPPOSTE. O NO?

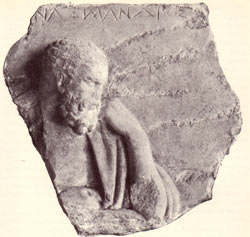

Nicola Cusano

E’ un campo privilegiato, quasi elitario direi, dove la negazione non ribatte e non risponde, contrastandola, all’affermazione (è stata superata senza grossi traumi perfino la sorpresa suscitata dal fatto che possiamo in matematica ottenere a2 sia moltiplicando per se stesso +a, o anche moltiplicando per se stesso il suo esatto contrario, -a; dando vita così alla negazione di una negazione che riavvia il concetto sulla strada positiva dell’essere dove i poli contrapposti si congiungono e si combinano in un’immagine univoca ed ecumenica in cui lo scambio dei ruoli non genera stupore né meraviglia), ma dove ci si muove e si vive e si ascolta prima e avanti al bivio di separazione e formazione degli opposti e delle loro insanabili differenze. Crocevia paradigmatico del tragico. Pur tuttavia vitale.

Per Nicola

Cusano (XV secolo) “Dio è

anteriore a tutte le cose che possono essere fatte in altro modo, ed è

prima di tutte le differenze. …prima della differenza dell’atto e della

potenza, del poter essere fatto e del poter fare, della luce e delle

tenebre; anche prima della differenza dell’essere e del non essere, di

una cosa e di nessuna, della non differenza e della differenza,

dell’uguaglianza e della disuguaglianza…Dio è prima di tutta la

differenza della differenza e della concordanza…”. E chi rinuncia ad

avventurarvisi, sempre secondo Cusano, perde la possibilità di trovare

Dio, o la verità, perché entrambi sono da ricercarsi

al di qua della

differenziazione degli opposti.

Non è facile. Per niente. E forse, se davvero la

salvezza non è semplicemente un termine, o la tappa finale di un

percorso, ma invece il complicato cammino che dall’intrico vivente si

dipana per raggiungerla, non può e non deve essere facile. Perché

“il signore di cui è l’oracolo in

Delfi, non rivela e non nasconde, ma dà un segno”

(Eraclito fr. 93). Già in

questo pensiero aurorale ci viene negato il regalo salvifico di una

soluzione. E neppure ci viene precisato o imposto alcun altro traguardo.

Itinerario, tappe, partenza, orientamento, mezzi, sono tutte scelte

nostre.

Il nostro futuro, la sua consistenza, la sua

conoscenza, la determinazione della sua costruzione, la sua difficile

individuazione nell’immenso mondo di tutti i

possibili e di tutti i

latenti e di tutti i

covanti e di tutti i

non-ancora-divenuti che

popolano il mondo rinchiuso nella speranza per trasferirlo nell’unico

reale, quel futuro, dicevo, deve essere totalmente conquistato.

Identificato, progettato, sfidato, espugnato e guadagnato. Soprattutto

in un tempo come il nostro in cui la storia si dimostra incerta,

tentennante, in bilico su sentieri di sviluppo vertiginosi e indefiniti.

Anassimandro di Mileto

Come, tanto per dire, without che nell’inglese odierno vale il nostro senza ma che però è composto da with (con) e out (fuori, senza, non…) e quindi suonerebbe come un autocontraddittorio con-senza.

Oppure si può congetturare che in assenza di verità o

in mancanza di accesso alla Verità sia la Necessità ad imporci comunque

di decidere e di trovare ogni volta un punto di equilibrio fra Opposti,

entrambi reali; l’eventuale drammatica prevalenza di uno dei quali

annienterebbe, evaporandolo, l’altro.

trasgredisse la sua misura”

(in “I greci e l’irrazionale”

di Dodds); e nello stesso mito di Prometeo, la terribile punizione che

gli viene inflitta è dovuta non

tanto all’atto del furto in sé (del fuoco poi

ceduto agli umani) quanto all’ambizione, grandiosa stupefacente e

inaudita, che supera tutte le misure, di sostituirsi al dio nel rapporto con l’uomo; e

“per questo invito all’oltrepassamento

della misura, Prometeo sconta la pena.” (U. Galimberti in

“La casa di psiche”)

Da questo punto di vista il famosissimo frammento

di Anassimandro di Mileto (VI secolo

a.C.): ”Da

dove gli esseri hanno origine, là hanno anche la distruzione secondo

necessità: poiché essi pagano l’uno all’altro la pena e l’espiazione

dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”,

– che rappresenta il mondo come un alternarsi di Opposti che per

mostrarsi all’essere debbono commettere reciprocamente quell’Ingiustizia

che poi espiano e riparano sopportando, ciascuno a favore dell’altro, il

proprio annientamento – sembra poter anticipare il giudizio di

superamento della separazione con l’accettazione del non-differenziato;

che non proviene dalle larghe maglie di un’incertezza originaria ma,

anzi, dalla comprensione che la compresenza sulla stessa realtà di

diversi significati è la massima possibile generatrice di senso. Qui

l’indifferenza alla differenza diventa un valore.

(continua)p>